Du 23 Septembre au 02 Octobre se tient le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg qui fête cette année ses 15 ans. Après deux années compliquées, l’équipe du festival revient en grande forme avec une programmation du tonnerre et des événements qui se produisent partout dans la ville de Strasbourg, bien que rien ne se passe jamais comme prévu : on regrettera cette année encore l’absence de la Zombie Walk (la plus importante d’Europe en terme de participation), et l’annulation de la séance plein-air de Flash Gordon pour cause d’intempéries. Mais le cœur du Festival se trouve dans les quatre salles de cinéma de la ville, où les spectateurs ont cette année encore répondu avec succès à la programmation. Petit tour d’horizon du peu de films vus lors de cette quinzième édition.

Le palmarès de cette quinzième édition :

Compétition des Longs Métrages:

Octopus d’or : Attachment de Gabriel Bier Gislason

Mention Spéciale du Jury : Huesera de Michelle Garza Cervera et Resurrection de Andrew Semans

Prix du public : Blaze de Kathryn Barton

Méliès d’argent : Piggy de Carlota Pereda

Grand prix Crossovers : La Pietà de Eduardo Casanova

Cigogne d’or du meilleur long-métrage animé : Black is Beltza 2 : Ainhoa de Fermin Muguruza

Compétition des Courts Métrages:

Octopus d’or : Phlemg de Jan-David Bolt

Prix du public : Le censeur des Rêves de Léo Berne et Raphaël Rodriguez

Méliès d’argent : Plan-Plan Cul-Cul de Alexandre Vignaud

Meilleur court-métrage Made in France : Les Signes du Destin (Tout ça) de Mathieu Z’graggen

Prix du Jury Jeune : Le censeur des Rêves de Léo Berne et Raphaël Rodriguez

Meilleur court-métrage animation : Steakhouse de Špela Čadež

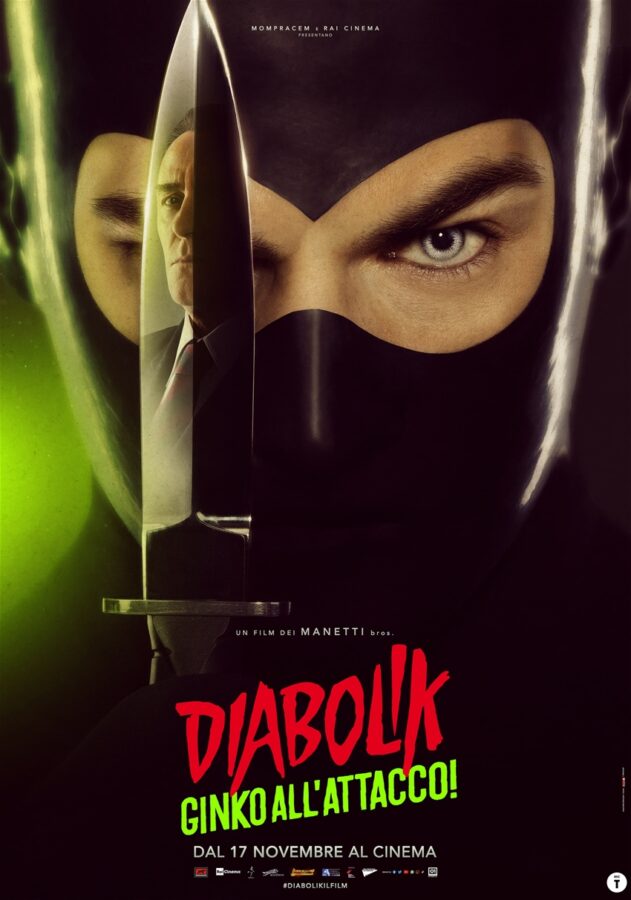

Diabolik, d’Antonio Manetti, Marco Manetti – Italie

Film d’ ouverture de cette quinzième édition du FEFFS, Diabolik est une nouvelle adaptation du fumetti créé par les sœurs Angela et Luciana Giussani, presque 55 ans après le film de Mario bava : Danger: Diabolik! . D’une durée conséquence de 2h13, il ne faut pas attendre une avalanche d’action, il n’y en a par ailleurs quasiment pas. Le film n’est cependant jamais chiant grâce à un scénario qui sait tenir en haleine, qui se joue de ses scènes prévisibles à coup de flashback bien vus qui donnent un coté feuilletonesque à ce gros film de casse au anti héro charismatique et mystérieux. Ajoutez à cela un coté volontairement kitch dans la mise en scène des méfaits de Diaoblik, un coté film noir, des gadget so 60’s, une mise en scène qui l’est tout autant sans pour autant oublier d’être actuelle et maitrisée de bout en bout, un excellent casting dominé par le rôle-titre joué par Luca Marinelli et la superbe Miriam Leone, et vous obtenez un métrage qui témoigne du renouveau du cinéma de genre Italien qui semble être en pleine forme. Attention toutefois au rythme poussif qui ne plaira pas à tout le monde.

Blaze, de Del Kathryn Barton – Australie

Gros coup de cœur. Réalisé par Del Kathryn Barton, artiste peintre Australienne, Blaze raconte comment le rôle-titre, jeune fille de 12 ans, s’enferme dans un monde imaginaire après avoir été témoin d’un viol suivit du meurtre d’une femme. Blaze est un film d’une beauté renversante : les images sont toutes aussi fantastiques que poétiques les unes que les autres et donnent envie de découvrir l’œuvre de Kathryn Barton. Cependant l’artiste n’oublie pas qu’elle tourne un film et ne cède pas au trip cryptique que seul sa personne aurait pu comprendre. Au contraire, elle ne perd jamais le fil de son histoire portée par un duo d’acteurs impeccables : Simon Baker, et surtout la jeune Julia Savage qui a tout d’une future grande. A la fois film semi-autobiographique, conte cruel sur le passage de l’enfance à l’adolescence et réflexion sur le regard de la sauvagerie humaine (ici le féminicide) que laissent les adultes aux enfants, Blaze est une œuvre intelligente, belle, poétique, cruelle et émouvante. De loin la plus grosse surprise du festival et ce que j’ai vu de mieux en 2022 jusqu’à maintenant.

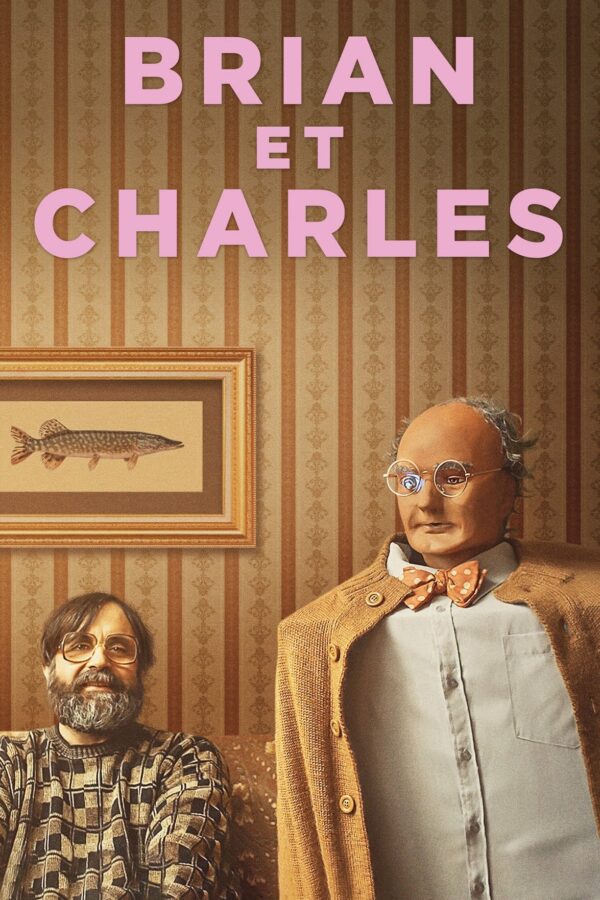

Brian and Charles, de Jim Archer – Angleterre

Brian and Charles : A la base, Brian and Charles est un court métrage tourné en 2017 par le trio d’Anglais David Earl, Chris Hayward et Jim Archer. Pour le format long, ça ne tient pas la distance. Si la première partie est plaisante grâce à David Earl hilarant en inventeur raté, par la suite ça se gâte. Non pas que ce soit déplaisant, mais le film prend trop son temps dans sa seconde partie et est trop rushé dans sa dernière. Il est également dommage que la mise en scène qui opte pour un format documentaire à la Striptease soit parfois abandonnée au profit d’une réalisation plus classique. Brian and Charles fait partie de ces films excellents au format court, mais qui ne tiennent pas la distance au format long. Pas détestable mais dispensable.

Dual, de Riley Stearns – USA

C’est avec confiance que je suis rentré dans la salle pour découvrir Dual, puisque son réalisateur, Riley Stearns, m’avait déjà régalé avec son précédent film : The Art Of Self-Defense. Les deux films ont en commun une excellente écriture et des dialogues tordants balancés par un excellent casting. Ici, Riley Stearns s’empare du thème du clonage d’une manière intéressante. En effet, dans la société dépeinte dans Dual, il est permis de se cloner dès que l’on sait que nos jours sont comptés afin d’alléger le deuil de son entourage. Chose que Sara, atteinte d’une maladie incurable, va s’empresser de faire pour que son mari et sa mère ne soient pas attristés par son décès. Le procédé fonctionne très bien, trop bien même puisque Double de Sara est bien plus qu’un clone et a développé des traits de personnalité qui en font une femme plus aimée que son modèle. Lorsque Sara découvre qu’elle est tirée d’affaire, elle tente d’effacer son clone mais celle-ci fait appel à un amendement qui pourrait lui laisser la vie sauve : un duel à mort pour l’identité de Sara, que remportera le vainqueur du duel. Le pitch est original, les dialogues sont terriblement bien écrits, les personnages sont barrés, c’est drôle, parfois touchant dans la description des deux Sara à vouloir se voler ou se réapproprier une identité que ni l’une ni l’autre au final ne veut, le casting est impeccable et cerise sur le gâteau : il y a deux Karen Gillan pour le prix d’une. Si ça, ça ne donne pas envie…

Piggy, de Carlota Pereda – Espagne

Si vous étiez harcelé quotidiennement et que ceux qui vous pourrissent la vie se font kidnapper par un psychopathe qui va indirectement vous venger, que feriez-vous ? C’est sur ce postulat que démarre Piggy, premier film de Carlota Martínez-Pereda et adaptation de son court métrage du même nom qui s’est fait remarquer et amême gagné le Goya du meilleur court métrage. Loin d’étirer son court au format long, Carlota Martínez-Pereda en propose un véritable prolongement qui de prime abord peut s’avérer classique, mais bascule très vite dans le film d’horreur psychologique dès lors que la réalisatrice installe une relation trouble entre Sarah (la cochonne du titre) et le psychopathe, qui fait office de miroir sur la personnalité de la jeune femme (excellente Laura Galàn) tiraillée entre son désir de vengeance et son envie de sauver les personnes qui pourtant, dans un sens, méritent ce qui leur arrive. Film qui traite du harcèlement d’une manière inédite et intelligente, Piggy s’en sort avec les honneurs, malgré une projection dans un 4/3 absolument dégueulasse qui a légèrement gâché la séance.

Les Rascals, de Jimmy Laporal-Tresor – France

Des films Français comme ça, il en faut plus. Pour son premier long métrage, Jimmy Laporal-Tresor livre un film faisant écho à la société actuelle, où il ne semble plus être tabou de voter extrême droite, du moins si on voit les chiffres des dernières élections et l’émergence d’un certain polémiste il est vrai bien aidé par les médias qui en ont fait les choux gras de la presse. Les Rascals prend place dans le Paris des années 80, où les jeunes issus de l’immigration ne trouvent pas leur place et où le nom de Le Pen commence à faire peur, avec les groupuscules de skin néo-nazies qui en ont découlé. Bien qu’il n’évite pas un certain manichéisme, Jimmy Laporal-Tresor dépeint deux mondes : celui de la banlieue qui galère à s’insérer dans la société et celui de l’endoctrinement de jeunes dans l’extrême droite en laissant les deux camps se développer jusqu’à une spirale de haine sans fin qui allait alors débuter. A la fois juste, à la représentation crédible du Paris des années 80 qui a vu l’émergence des black dragons et des bonheads, aux scènes par moments tendues (la scène dans le métro qui renvoit aux Guerriers de la Nuit, vaut le détour), et à la violence par moment inattendue, Les Rascals est un premier essai concluant et impose Jimmy Laporal-Tresor comme un réalisateur à suivre. Mention spéciale au casting, de jeunes premiers qui sans doute, du moins je l’espère, sont tous promis à une belle carrière.

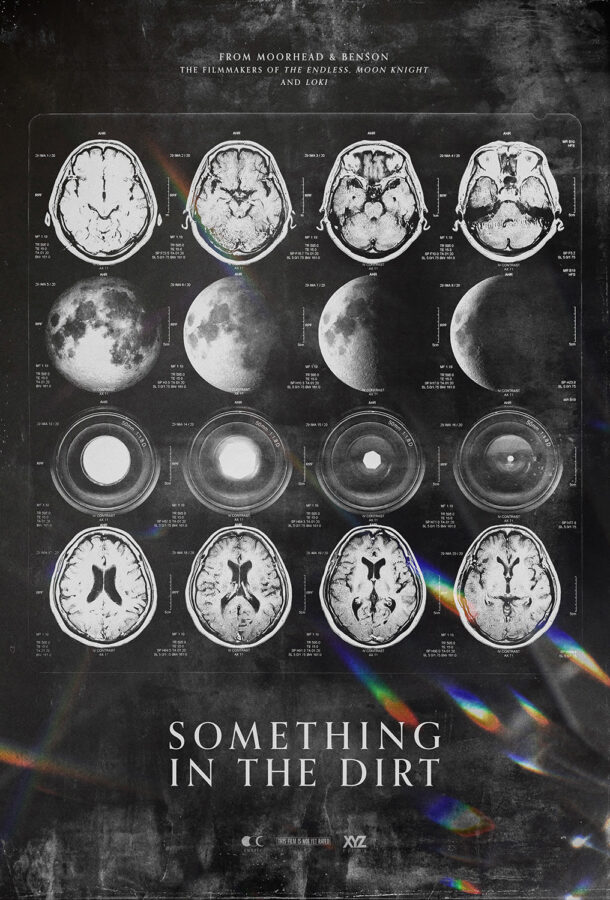

Something in the Dirt, de Justin Benson et Aaron Moorhead – USA

Pas inintéressant, Something in the Dirt s’attaque de front aux théories du complot, du genre QAnon mais aussi du genre covid qui a révélé une grosse partie de la population qui s’est jetée la tête la première dans des théories à la mort moi le cul toutes plus folles les unes que les autres. Dans le fond, ça fonctionne, avec ces voisins qui découvrent une chose étrange dans l’appart de l’un d’eux. Au lieu de laisser la science faire, les deux protagonistes, l’un membre d’une secte et l’autre ex-camé paumé prêt à avaler n’importe quoi pour se réinsérer dans la société et éviter de repenser à un drame familial, vont se faire leur propre théorie, et par extension partir en vrille tout comme une partie de la population mondiale lors du covid. Justement, Something in The Dirt, tourné pendant le premier confinement, peut être perçu comme un film post-covid mais aussi comme un métrage qui fait écho à la société américaine qui n’est pas vraiment sortie indemne de l’ère Trump et ses supposées « fake news » en veux-tu en voilà. Dans l’exécution en revanche, c’est moins glorieux. Si ça démarre bien, que Justin Benson et Aaron Moorhead sont impeccables en tant qu’acteur et réalisateurs d’un métrage tourné dans un décor unique, ça tourne rapidement en rond et ça devient vite répétitif. C’est aussi surtout bien trop long pour ce que c’est. La faute à un parti pris de faire un documentaire sur un duo qui tourne un documentaire qui aurait pu être évité et ainsi donner un peu plus de rythme à un film devant lequel, je l’avoue, j’ai légèrement piqué du nez. Sans pour autant avoir eu l’impression d’avoir loupé quelque chose ceci dit.

VHS 99, de plein de gens – USA

Hormis un très bon second volet, dont le sketch Safe Heaven vaut à lui seul le détour, la saga VHS n’a jamais valu la corde pour se pendre. N’espérerez pas de miracle avec ce cinquième opus, qui alterne entre segment irregardable pour le premier, trop classique pour le second, et qui fait dans la redite avec son quatrième (qui renvoie au premier sketch du premier opus de la saga, la menace a juste légèrement changé). Reste un troisième sketch pas inintéressant mais à la conclusion incompréhensible, mais surtout le dernier : une excellente visite en enfer suite à l’invocation d’un démon qui a mal tourné. A la fois drôle, gore, maitrisé et bien foutu, que ce soit en termes de mise en scène ou de décors certes minimalistes mais qui font le job, ce cinquième sketch de VHS 99 mérite à lui seul de subir le reste… ou de passer directement à ce segment, ça marche aussi.

Masterclass Christophe Gans:

Crédit photo dégueulasse: John Roch, Septembre 2022

Crédit photo dégueulasse: John Roch, Septembre 2022

Cette année, c’est Christophe Gans qui s’est prêté à l’exercice de la masterclass, aux côtés de Jean François Rougier, directeur de la programmation à la cinémathèque Française. Les deux hommes n’ont pas la même vision du cinéma, ce qui a donné lieu à une conversation passionnante entre cinéphiles liées aux différentes époques qu’a connu le réalisateur de Crying Freeman. L’occasion pour Christophe Gans de revenir sur la naissance de son amour pour le cinéma à la côte d’azur jusqu’à son adaptation de La Belle et La Bête : son électrochoc causé par Phantom of the Paradise qui a en quelque sorte scellé son destin, sa période assez mouvementée où il achetait des pornos pour le distributeur de VHS Scherzo, la création de Starfix, la genèse de Crying Freeman qui a elle seule mériterait un biopic, le tournage du film susmentionné, la création de HK Vidéo, le Pacte des Loups, ses projets avortés, Silent Hill… Tout a été abordé avec une tonne d’anecdotes parfois surprenantes. Pour les curieux, la masterclass est disponible en intégralité (quasi intégralité, il manque les questions du public, peu nombreuses puisque les deux invités partaient à nouveaux dans une discussion passionnée à chaque questions posées, au grand Dam de Daniel Cohen, boss du festival, qui ne savait pas comment s’y prendre pour les interrompre. C’était rigolo.) ci-dessous :

![[JV] Ghostwire: Tokyo (2022 – Playstation 5)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/03/Ghostwire_-Tokyo_20250113082822-680x340.jpg)

![[Film] Cinderella’s Curse, de Louisa Warren (2024)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/04/vlcsnap-2025-04-13-07h40m38s071-680x340.png)

![[Dossier] Survival Horror Partie 3, le retour du retour de la revanche](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2024/12/Rickdonnie_Pathologic2_20200206_19-53-56-680x340.png)

![[Interview] Mickaël Dusa et Jolan Nihilo (réalisateurs)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2023/11/Mickael-Dusa-Jolan-Nihilo-680x340.jpg)

![[Film] As God, de Qin Peng-Fei (2020)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/04/asgod-680x340.jpg)

![[News] Les Sorties Spectrum Films d’Avril](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2024/09/Spectrum-Logo.jpg)