L’édition du PIFFF cette année aura encore été riche en découvertes et exclusivités, notamment en ce qui concerne les productions venues d’Asie. Au fil des métrages projetés, se dévoile un panorama assez représentatif des situations, variantes selon les pays, et de l’état de la production actuelle dans cette région du monde. En effet, de nombreux courants, tendances et mouvements, issus du cinéma dit « de genre », furent susceptibles d’être appréhendés dans toute leur problématique et complexité, qu’il s’agisse du Japon, de Hong Kong, de Taïwan ou de Corée du Sud. Si certaines industries ont le vent en poupe, mais s’enlisant parfois dans un confortable mais périlleux conformisme pouvant s’avérer dommageable à la longue, d’autres, naguère dominantes, ont bien du mal à initier un véritable renouveau. Pour autant, certaines revisitent encore leur patrimoine de manière signifiante et ambitieuse. Mais voyons tout cela en détail…

Commençons par le Japon, s’étant avant tout illustré par la projection du très attendu et commenté Shin Ultraman de Shinji Higuchi. Nous ne commenterons pas ici The Price We Pay de l’inénarrable Ryûhei Kitamura qui, même si son réalisateur est japonais, est une production américaine au casting occidental, n’entrant logiquement pas dans le cadre de notre réflexion (disons le en passant, Kitamura, capable du meilleur comme du pire, n’est visiblement pas au top de sa forme, signant une série B convenue et peu convaincante). Le cas Shin Ultraman, issu de la collaboration toujours fructueuse de Shinji Higuchi et Hideaki Anno, légendes vivantes de la japanimation et du tokusatsu (film à sfx nippon) ayant déjà enflammé la salle du PIFFF il y a quelques années grâce à Shin Godzilla est, en revanche, bien plus intéressant. Avec cette nouvelle proposition, le duo poursuit sa relecture du patrimoine science-fictionnesque national en s’attaquant cette fois au cultissime kyodai (héros géant) argenté apparu en 1966 sur les petits écrans japonais. Si nous avons déjà dit, en compagnie de Aurélien Gouriou-Valès et Yoan Orszulik, éminents occupants du superbe podcast « La 36eme Chambre du Cinéphage », tout le bien que nous pensions du film, avouons que l’accueil fut néanmoins plus mitigé que pour son ainé de 2016.

Ultraman, personnage de série TV beaucoup moins connu que le lézard géant dans nos contrées, est un mythe du tokusatsu. Ce genre très codifié, autant dans sa narration que dans son esthétique, a semble-t-il décontenancé plus d’un spectateur, perplexe devant un découpage scénaristique « serialisé », calqué sur le modèle « monstre de la semaine » de la série initiale, et une esthétique fidèle aux origines pouvant apparaître désuète pour certains. C’est, à notre humble avis, faillir à comprendre les intentions de Higuchi qui signe, nous le pensons, encore une fois un métrage diablement maîtrisé et bien plus profond qu’il n’en a l’air à première vue. Ayant déjà longuement discouru sur les raisons de notre engouement pour cette nouvelle relecture d’une des icônes du tokusatsu, nous n’insisterons pas sur les arguments déployés en faveur du film, chef d’œuvre du genre selon nous. Ce qui servira davantage le propos de ces quelques lignes, c’est que Shin Ultraman est le dernier opus en date d’une refonte totale du tokusastu, genre essentiellement télévisé (mais pas que…) et dirigé à la base vers un public enfantin. Depuis quelques années, nous pouvons en effet remarquer que les productions s’adaptent de plus en plus à une audience plus mature, en quête de productions plus à même de répondre à leurs attentes. Le tokustatsu, genre confidentiel en Occident (si l’on excepte les séries diffusées dans le Club Dorothée et l’américain Power Rangers, né de la série Super Sentai Zyuranger et autres Beetleborgs), tend même à s’imposer peu à peu dans nos contrées. Shin Ultraman, est d’ailleurs la dernière manifestation de ce phénomène tendant à faire du tokustasu un genre plus ambitieux, autant dans l’écriture que dans la conception. Cet élan, initié par Keita Amemiya et sa franchise Garo, fut ensuite poursuivi par la production de séries très adultes telles de Kamen Rider Amazons et Kamen Rider Black Sun, dont nous avons déjà mis en valeur l’importance, d’ailleurs disponible en France sur une plateforme connue du grand public… signe qui ne trompe pas. Après l’animation et la J-horror, le tokusatsu serait-il en passe de devenir le prochain instrument de soft power nippon ? Shin Ultraman, aussi profond que fun, semble constituer une partie de la réponse.

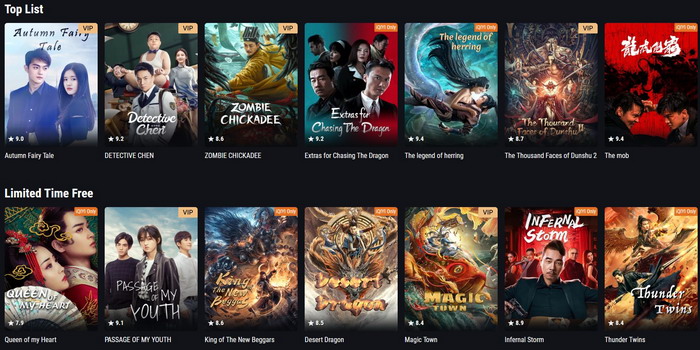

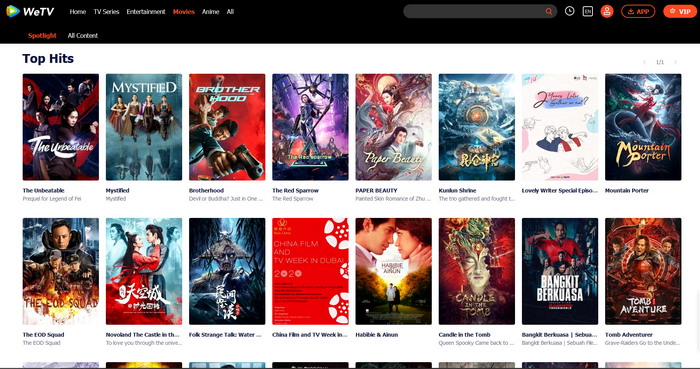

Coté Chine, ou plus exactement Hong Kong, industrie ayant régné sur le cinéma asiatique des années 70 jusqu’au XXIe siècle, les choses sont plus compliquées. La rétrocession de 1997 et l’adaptation, quand les budgets le permettent (ce qui rend Hong Kong fortement dépendante des studios continentaux), au goût des spectateurs chinois, semble avoir eu raison de la folie innovante de l’âge d’or ; du moins pour un moment. Si quelques drames intimistes ou sociaux voient toujours le jour dans la patrie de la Shaw Brothers, les projets plus ambitieux visuellement, ainsi que le cinéma « de genre » en général, peinent à émerger, faute de crédits et de débouchés. La sortie de blockbuster, agréables mais totalement génériques, tel que Warriors of Future (Yuen Fai Ng, 2022) tend à le démontrer : afin de survivre, l’industrie hongkongaise efface sa particularité et s’adapte aux canons uniformisés de l’époque, qu’ils soient américains, chinois ou coréens.

En cela, Detective vs. Sleuths de l’illustre collaborateur de Johnnie To au sein de la Milky Way, Wai Ka-Fai, est un joli sursaut d’orgueil d’un cinéma que l’on pensait, à tort ou à raison, moribond. Wai Ka-Fai, afin de sortir Hong Kong de sa torpeur cinématographique, opère quant à lui dans un tout autre sens. Il s’agit ici de revenir au fondamentaux et de mettre en valeur ce qui a fait la sève et la spécificité du polar made in HK. Scénario foutraque et bordélique, acting décomplexé, scènes d’action nerveuses, tout y est. Bien qu’imparfait, le métrage ravira forcément tous les nostalgiques de la grande époque des polars crasseux et outranciers que seule cette petite partie du monde sait servir. Le film a la saveur locale, et c’est bien cela qui fait toute la différence. Petit bémol : Wai Ka-Fai, tout comme son acteur le légendaire Lau Ching-Wan (portant d’ailleurs aussi à bout de bras le Warriors of Future précité) sont de la vieille garde et, depuis plusieurs années, peu de nouvelles figures, que ce soit dans les rangs des réalisateurs ou des acteurs, sortent vraiment du lot. Serait-ce là le véritable signal d’alarme ? L’industrie hongkongaise, ne pouvant compter éternellement sur ses anciennes gloires, sera-t-elle capable de véritablement se régénérer ? À suivre…

Taïwan, quant à elle, fut représentée par le studio Pili, institution et fierté nationale dirigée par la famille Huang qui, depuis les années 70, élabore séries et films wu xia pian (films de sabre) dans lesquels les protagonistes sont des marionnettes directement issues de l’art traditionnel et pluriséculaire du spectacle budaixi. Avec Demigod : The Legend Begins, préquelle à la série débutée en 1984 (et au long métrage Legend of The Sacred Stone, sorti en 2000) dans laquelle sont narrées les origines du héros Su Hua-jen, Pili entend en mettre plein la vue aux spectateurs du monde entier. Visuellement remarquable, la nouvelle production du studio fait partie intégrante d’une stratégie de conquête des marchés internationaux, comme nous avons pu l’expliquer ici plus en détails.

Marionnettes à l’artisanat et la finition minutieuse et experte, sfx convaincants, action débridée et brillamment mise en scène, le spectacle est total. Cependant, une intrigue peut être encore trop « wu xia », dont les codes et les références échapperont à un public occidental néophyte, des marionnettes qui, pour rester fidèle à la tradition du budaixi, offrent un visage figée et peu expressif et toutes doublées par un seul même acteur-voix, pourront déconcerter le spectateur non averti de cette insolite superproduction venue d’ailleurs. Si le film est un réussite et que la stratégie de la maison Huang semble fonctionner (Demigod et The Legend of the Sacred Stone connaitront cette année une édition chez Spectrum Films, leur série Thunderbolt Fantasy, coproduite avec le Japon, est visible chez nous via la plateforme Crunchyroll), il est encore trop tôt pour affirmer que le public occidental finira par adopter les poupées sanglantes et voltigeantes de la maison taïwanaise.

Avec Project Wolf Hunting, le réalisateur coréen Kim Hong-Seon, adepte doué du thriller et du film d’horreur qui tâche, tente le mélange des deux genre. En effet, son nouveau métrage est à mi chemin entre Piège en Haute Mer (Andrew Davis, 1992) et la multitude de films de Zombies que la Corée nous propose jusqu’à l’écœurement depuis plusieurs années. Extrêmement gore, offrant quelques passages signifiants aux niveau de la mise en scène – notamment grâce à une immersion convaincante dans ce huis clos sordide et suffocant – et quelques mouvements de caméra intéressants, le film ne sort hélas pas vraiment des sentiers battus.

Malgré le sang coulant à flot et les personnages loufoques, le tout reste assez attendu et illustre toute la peine d’un cinéma de genre coréen qui, hormis ses têtes de proues (Park Chan-wook, Bong Joon-Ho ou encore le trop rare Na Hong-jin), ne semble plus avoir grand chose à proposer que la sempiternelle relecture des mêmes intrigues, dans les mêmes décors, avec le même étalonnage… s’uniformisant pour, si le tout demeure agréable et divertissant, ne finir par former qu’un flot de métrages peinant à se distinguer les uns des autres. Le cinéma d’exploitation sud coréen, innovant et productif jusque là, tirant magistralement son épingle du jeu au niveau international, semble montrer quelques signes d’essoufflement, tant au niveau créatif que visuel. Espérons donc qu’il ne s’agit que d’une mauvaise passe.

La sélection asiatique du PIFFF 2002 fut donc, en sus de proposer une série de films allant du sublime jusqu’à l’agréable mais anecdotique, une occasion de faire le bilan sur les tendances et situations des industries du continent. Si tout ne va pas toujours pour le mieux, le cinéma asiatique a encore beaucoup de choses à nous montrer et prouve encore une fois qu’il peut enthousiasmer et étonner un public occidental en demande de nouvelles sensations cinématographiques. Et c’est tout ce qu’on lui souhaite.

Paul Gaussem

![[JV] Ghostwire: Tokyo (2022 – Playstation 5)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/03/Ghostwire_-Tokyo_20250113082822-680x340.jpg)

![[Film] Cinderella’s Curse, de Louisa Warren (2024)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/04/vlcsnap-2025-04-13-07h40m38s071-680x340.png)

![[Dossier] Survival Horror Partie 3, le retour du retour de la revanche](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2024/12/Rickdonnie_Pathologic2_20200206_19-53-56-680x340.png)

![[Interview] Mickaël Dusa et Jolan Nihilo (réalisateurs)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2023/11/Mickael-Dusa-Jolan-Nihilo-680x340.jpg)

![[Film] As God, de Qin Peng-Fei (2020)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/04/asgod-680x340.jpg)

![[News] Les Sorties Spectrum Films d’Avril](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2024/09/Spectrum-Logo.jpg)