« Un auteur se reconnaît avant tout à son univers personnel. Sa signature est immédiate et se décèle par exemple dans le type de récit ou de personnages privilégié, le choix d’acteurs récurrents ou les options esthétiques répétées d’un film à l’autre (lumière, cadre, design sonore, raccords, mouvements de caméra, etc.). Un auteur resterait ainsi fidèle à lui-même mais peut faire prendre à son œuvre des directions nouvelles. Une vision simplifiée du cinéma d’auteur tend à considérer que le réalisateur doit aussi être le scénariste ». Voilà ce qu’offre une rapide recherche sur le net lorsque l’on se met en quête d’une définition précise du terme « auteur », dont sont affublés quelques cinéastes triés sur le volet par l’intelligentsia cinéphilique depuis les années 50. Le concept même d’auteur au cinéma peut être indéfiniment critiqué et remis en question, non sans raison d’ailleurs, mais prenons le pour le moment comme un acquis indiscutable. Le cinéma d’auteur serait donc celui de cinéastes qui, jouissant de l’indépendance acquise par la mise à distance des grands studios et de l’avidité de « vilains » producteurs, ont l’occasion de développer leur singularité et leur vision artistique sans se soucier de barbantes questions commerciales et budgétaires. Le cinéma d’auteur serait ainsi le plus strict opposé du cinéma d’exploitation ou de « genre », dont le souci de rentabilité et d’ouverture au plus grand nombre le place aux antipodes de la définition citée plus haut. De fait, quoi de plus saugrenu que de cherche un « auteur » dans le genre du très codifié tokusatsu (contraction de tokushu satsuei, « effets spéciaux ») qui, depuis belle lurette, est un cinéma aux ambitions commerciales évidentes ?

Le Tokusatsu, cet inconnu pourtant si familier

Bien que la plupart des français aient déjà vu du tokusatsu – souvent sans le savoir – peu sont au fait de ce que recouvre véritablement ce concept en termes cinématographiques. Beaucoup ont pu découvrir lors de leur prime jeunesse des séries de Metal Heroes tel X-or (Uchu Keiji Gavan et Sharivan) ou de Super Sentai avec Bioman (Côdenshi Baioman) et Power Rangers (Kyoryu Sentai Zyuranger, à la sauce US, remonté et joué par des acteurs américains pour les scènes sans costumes). Les plus vieux ont sûrement conservé de lointains souvenirs de personnages tels que Spectreman ou ceux de San Ku Kai et la grande majorité a gardé en mémoire de bons moments passés devant la télévision devant des productions aux scenarii naïves et aux SFX approximatifs. Cependant, l’histoire du tokusatsu débute bien plus tôt, soit en 1954 avec le monumental Godzilla d’Ishirô Honda. Influencé par le King-Kong de 1933 et le travail de Ray Harryhausen, le réalisateur, épaulé par Eiji Tsuburaya aux effets spéciaux, bâti une œuvre désespérée, dans laquelle le Kaiju est une allégorie explicite de la menace nucléaire ayant sévi neuf ans plus tôt en territoire nippon et menaçant désormais un monde plongé dans la guerre froide.

Ishirô Honda sur le tournage de Godzilla avec le suit actor Haruo Nakajima

Si le fondateur du kaiju eiga peut légitimement se ranger parmi les réalisateurs à visée « auteurisantes » et si le tokusatsu, dès sa première œuvre, se caractérise autant par son objectif divertissant que par l’emploi d’un sous-texte mature, subversif et concerné, les choses évoluent peu à peu. Très vite, le genre se tourne vers un public plus enfantin. Godzilla, davantage la créature du studio Toho que celle de son créateur, s’humanise, « pond » même un fils et semble, avec son concurrent Gamera, du studio rival de la Daiei, devenir pour un temps plus l’ami des petits que la terreur des plus grands.

Le genre se diversifie, se diffusant aussi bien sur les grands que les petits écrans, et englobe rapidement les films de SF ainsi que les productions – souvent des séries télévisées – mettant en scène des yokai (monstres issus du folklore nippon), des kyodai (héros géants type Ultraman), les henshin heroes (héros se transformant comme Kamen Rider), les metal heroes (justiciers futuristes en armures de métal) ou encore le super sentai (escadron de 5 – puis 6 – justiciers en costumes de couleurs précises, très vite équipés de mecha, les fameux robots géants). Tout ceci se produit en collaboration étroite avec les fabricants de produits dérivés et autres objets de merchandising, en premier lieu la firme Bandaï qui, concevant les jouets de ce qui devient des licences, ont leur mot à dire sur les personnages, monstres et autres robots concernés. Le tokusatsu est donc une entreprise commerciale, audiovisuelle et marchande, en direction de la jeunesse, pour ne pas dire de l’enfance.

Ultraman (1966) / Uchu Keiji Gavan (1982)

Ainsi, le genre ultra-polissée et codifiée, surveillé de très près par toute sorte d’entrepreneurs, laisse à priori peu de place aux velléités artistiques et créatives de leurs « faiseurs ». Sans dénier les innombrables qualités et les nombreuses innovations parsemées au gré des productions, le tokusatsu est essentiellement un cinéma de studio plus que de réalisateurs, destiné à être rentable et s’insérer dans des habitus de consommation précis. Difficile donc d’y trouver de véritables auteurs, capables de remplir avec sérieux un lourd cahier des charges mais aussi de faire preuve d’indépendance artistique.

De fait, si Ishirô Honda, malgré quelques fulgurances, fut avant tout un plus qu’honorable artisan au service de la Toho, il est toutefois possible de le faire entrer dans les cases restreintes de la définition d’auteur citée plus haut. Hormis ce cas précis, et malgré des réalisateurs talentueux et appliqués, dur de déceler une véritable originalité dans le traitement et la mise en scène chez les salary men du tokusatsu. Selon une autre définition, le cinéma d’auteur « sous-entend une certaine maîtrise du cinéaste sur son film…(qui) doit en être aussi le scénariste. Un film d’auteur devrait donc impérativement être un film indépendant produit hors du système des studios… il s’opposerait en cela au film de genre ». Si l’on ajoute à cela l’obligation de spécificité thématique, visuelle et esthétique, autant dire que les carottes sont cuites pour nos réalisateurs de tokusatsu. Pourtant, sans dénigrer les talents de nombreux cinéastes du genre, l’un d’eux pourrait peut-être prétendre à ce titre. Il serait donc intéressant d’analyser en quoi Keita Amemiya, surement inconnu ou, au mieux, déconsidéré par ces messieurs de la bonne pensée cinéphilique, répond point par point à cette définition.

Keita Amemiya

Keita Amemiya, un artiste polyvalent

Keita Amemiya est né en 1959 dans la ville d’Urayasu au Japon. Le pays est alors en pleine effervescence économique et culturelle. Après les dures années d’après guerre, d’occupation américaine, de repentance et d’humiliation, le pays se reconstruit et tente de retrouver une place dans le concert des Nations. L’objectif est quasiment atteint avec la tenue des Jeux Olympiques d’été en 1964, consécration pour l’archipel et symbole du « pardon international » imposé par les États-Unis, à la recherche d’alliés dans un contexte de guerre froide compliqué. Au niveau culturel, le Japon vit à l’heure américaine, les troupes d’occupation ayant ramené dans leurs valises leurs productions cinématographiques, leurs dessins animés et leurs comics. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, un an tout juste avant la naissance de notre prodige du tokusatsu, le cultissime magazine de prépublication Weekly Shônen Jump voit le jour. Le cinéma n’est pas en reste, le succès et l’influence des productions hollywoodiennes provoquent la naissance d’un cinéma de divertissement ambitieux et productif. Dans la décennie suivant le premier Godzilla (1954-1969), ce n’est pas moins de dix films issus de la franchise que les japonais découvrent sur grand écran, suivi de près par le Gamera de la firme Daei mais aussi par les nouveaux héros s’invitant dans les écrans de télévision, à l’instar d’Ultraman (1966) ou de Kamen Rider (1971), pour ne mentionner que les plus fameux.

Keita Amamiya grandit dans cette atmosphère bouillonnante et s’en imprègne dès son plus jeune âge. Enfant curieux, il se prend vite de passion pour le manga, l’animation et, bien entendu, le cinéma. Les jeux vidéo, introduits dès 1966 par Sega sous la forme de bornes d’arcade font aussi forte impression sur le jeune homme. En 1978, c’est vers le dessin et l’animation qu’il se dirige tout d’abord en entrant à l’Asayaga Art College à Tokyo. La période est rude et notre jeune génie en herbe doit travailler à temps partiel afin de pouvoir financer les coûts de scolarité assez élevés de cette fondation privée. En 1981, après avoir pris une claque lors de la sortie de Star Wars, il rejoint l’atelier Den Film Effect où il apprend les divers techniques de montage vidéo mais aussi celles concernant les effets spéciaux. Il travaille alors sur sur des « films commerciaux », selon ses propres termes, mais ceci lui permet d’acquérir les bases nécessaires pour auto-produire Sweet Home, son premier essai amateur derrière la caméra. En 1983, sûr de lui et de ses compétences, il crée la société CROWD, lui assurant une certaine autonomie financière et artistique sans toutefois se couper d’éventuelles collaborations avec les différents studios. Car notre homme a plus d’une corde à son arc : dessinateur, chara-designer, réalisateur, monteur, technicien, scénariste, Amemiya est un touche à tout. Fin connaisseur du manga, de l’animation, du cinéma ainsi que du gaming, l’artiste sait tout faire et ne se privera pas pour exercer ses talents dans les domaines les plus variés.

C’est en 1983 qu’il fait son entrée dans la cour des grands en réalisant un épisode de Kagaku Sentai Dainaman, la série super sentai de l’année. En 1985, il s’illustre en participant à l’élaboration du chara-design des personnages de Kyoju Tokusou Juspion, une série de metal hero, produite par la Toei, et faisant suite à Uchu Keiji Shaida (connu chez nous sous le nom de Capitaine Sheider). Son travail et sa polyvalence sont remarqués, notamment par Ryonori Watanabe, directeur de la firme puis son président à partir de 1989, qui affirme son envie de collaborer à nouveau avec celui qu’il considère comme un jeune prodige. Il conçoit par la suite de nombreux designs dont ceux de Kamen Rider Black (1987) ou Kamen Rider Black RX (1988). S’ensuit alors une relation fructueuse entre CROWD et le département tokusatsu de l’éminente maison. Amemiya collaborera longuement avec la Toei, autant sur des productions plus personnelles – sur lesquelles nous reviendrons – que pour des séries devenues cultes depuis comme Mobile Sheriff Jiban, dont il élabore le chara-design (1989) ou Chöjin Sentai Jetman (1991) où il fait office de réalisateur et de production designer. Il fait d’ailleurs pour l’occasion la connaissance du scénariste Toshiki Inoue qui deviendra l’un des ses plus proches collaborateurs. En 1989 encore, il contribue à l’élaboration des effets spéciaux sur Gunhed (Masato Harada), film de SF aux influences marquées par le travail de James Cameron sur Terminator ou Aliens. Amemiya s’occupe ici essentiellement de l’animation des divers rayons lasers et autres incrustations du métrage. Il réitère d’ailleurs l’expérience en se chargeant de la supervision visuelle et du chara-design du jouissif Lady Battle Cop (Akihisa Okamoto) en 1990. En 1992, il poursuit son travail sur le super sentai en réalisant deux épisodes de la série Kyoryu Sentai Zyuranger – qui deviendra Powers Rangers, soit la porte d’entrée du tokusatsu aux États-Unis. Fait mystérieux mais notable et alléchant, il est souvent mentionné l’existence d’un énigmatique Space Chaser Aisha, série d’animation coproduite entre le Japon (TV Tokyo), la Chine (Film Workshop) et la France (Antenne 2 !). Keita Amemiya aurait scénarisé et chara-designé cette co-production et plusieurs épisodes auraient été réalisés par Tsui Hark, le génie du cinéma hongkongais. La réunion de ces deux personnalités est plus qu’intéressante mais cette série reste introuvable. Aux dernières nouvelles, et selon des sources plus qu’autorisées, la Film Workshop, maison de production de Tsui Hark, affirme que ce dernier n’a jamais travaillé sur ce projet, dont il ignore même l’existence. Toutefois, son aventure hongkongaise ne se limite pas aux faveurs du grand Tsui Hark, étant donné qu’il occupera le poste de concept designer sur deux films du « dérangé » et réjouissant Lam Ngai-kai (La Septième malédiction, The Cat, Ricky-Oh : Story of Ricky…), à savoir Peacock King (1988) et The Saga of the Phoenix (1990).

Kamen Rider Black (1987) / Choujin Sentai Jetman (1991)

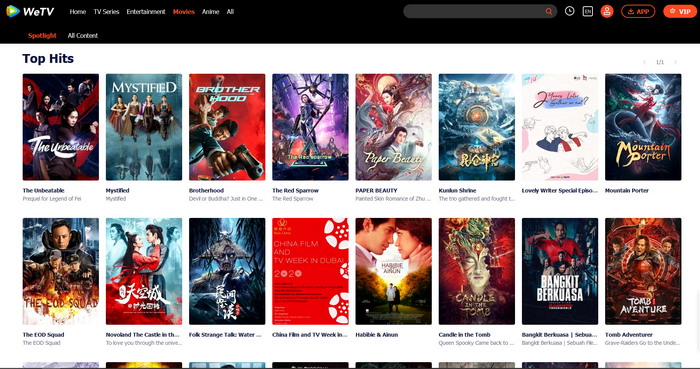

Si notre propos se concentre essentiellement sur l’œuvre « live-action » et tokusatsu de Keita Amemiya – et en particulier ses long-métrages, davantage personnels, comme nous le verrons – nous ne pouvons omettre de mentionner le fait que notre homme s’est illustré dans un nombre impressionnant de médias différents. Le génie touche-à-tout exerce ses talents aussi bien dans le manga, domaine dans lequel il chara-designe Sword Gai (2012-2019) pour son ami Toshiki Inoue, l’animation (Iria : Zeiram the Animation en 1994, Ao Oni : The Animation en 2017…) où il se fait chara-designer, chargé des effets spéciaux ou scénariste, occupant souvent plusieurs des postes en même temps. Amemiya construit aussi une carrière remarquée dans le domaine vidéo-ludique au sein duquel il élabore les visuels et les designs de nombreuses réalisations (Genji, les Onimusha, Clock Tower 3, Hagane : The Final Conflict…), en produisant aussi quelques-uns au passage (Dyuru herozu, PAL: Shinen Densetsu, Rudora no Hihu…).

Iria : Zeiram The Animation (1994)

Le palmarès est faste et il serait de toute façon trop fastidieux,et inutile, de dresser une liste exhaustive de toutes les réalisations sur lesquelles notre homme a travaillé d’une manière ou d’une autre. Ce qui est aisément démontrable ici, c’est que nous sommes devant un authentique produit de la pop culture nipponne, la connaissant et en maniant les codes mieux que quiconque et ayant acquis au fil du temps et de la diversité des activités exercées une expertise peu commune mais aussi, et surtout, une vision artistique et esthétique spécifique.

C’est d’ailleurs cette expertise qui lui permettra de mettre sur pieds des projets beaucoup plus personnels. Plus que de simples commandes ou collaborations, ceux-ci reflètent la véritable ambition de l’artiste quant à l’univers conceptuel, mais aussi visuel, qu’il entend offrir au public. Au fil de ses projets, Keita Amemiya peut à loisir scénariser, réaliser, monter, conceptualiser et designer des œuvres représentant la sève de son art de ses aspirations. Prenant souvent la forme de moyens ou longs métrages -mais aussi parfois de séries- ces réalisations laissent entrevoir toute la puissance créatrice et la volonté d’innovation du personnage. Fondateur d’un tokusatsu plus mature, s’adressant, par ses thèmes autant que pas son esthétique, davantage aux adolescents et aux adultes, Amemiya marque le genre de manière indélébile et, oserait-on dire, inégalée. A travers une série de films, il revisite le cinéma d’exploitation nippon, faisant sien l’ensemble des concepts et des sous-genre concernés, en détruisant les codes pour mieux les reconstruire. Tout y passe : la SF, les kaiju, les mecha, les henshin et metal heroes et tous portent désormais la marque indélébile de notre auteur.

Revisiter le genre et ses icônes

On pourrait rapprocher la démarche de Keita Amemiya de celles plusieurs autres auteurs. Déjà cité plus haut, Tsui Hark a opéré quasiment la même manœuvre avec le cinéma chinois hongkongais. En effet, celui-ci en reprendra les grandes figures (le Juge Di Renji, le sifu Wong Fei Hung…), les genres (le polar avec L’enfer des Armes et Time and Tide, le wu xia pian avec Zu Warriors et The Blade, le kung fu pian avec la saga des Il Était une Fois en Chine, la Ghost Kung Fu Comedy avec les Histoires de Fantômes Chinois) pour, à chaque fois, s’en approprier les codes, les subvertir ou, du moins, les détourner, afin de mieux les reconstruire et s’imposer comme le réformateur de tout un pan de la culture cinématographique chinoise. Le même type d’entreprise est aujourd’hui en marche au Japon avec l’œuvre commune des visiblement inséparables Hideaki Anno et Shinji Higuchi qui sont en train d’imposer un surplus de réalisme, de maturité – aussi bien narrative que visuelle – et de renouveau aux grandes icônes de la pop culture japonaise avec leur Shin Evangelion (2007-2021), Shin Godzilla (2016), Shin Ultraman (2022) et bientôt Shin Kamen Rider. Seulement, si la revisitation de Anno et Higuchi est essentiellement basée sur l’écriture et la mise en scène, approfondissant et « anoblissant » ainsi un genre parfois dénigré à l’international, celle de Amemiya est avant tout visuelle et conceptuelle et n’a que faire des jugements de ceux qui ne sont pas en mesure d’appréhender à leur juste valeur les codes narratifs et formels du média abordé. Amemiya travaille en tant que passionné, et il ne le fait que pour ceux de son espèce. Son cinéma est donc particulièrement difficile à aborder pour un néophyte et l’ensemble de son œuvre peut parfois être considéré comme une suite de nanars à petits budgets par ceux qui sont peu au fait de ce genre de productions (la même chose est aussi vraie avec le cinéma hongkongais, dont plusieurs chefs-d’œuvres sont hâtivement moqués par des « cinéphiles » au final peu curieux et ouverts).

Zu, Le Guerriers de la Montagne Magique (1983) / Shin Godzilla (2016)

Si sa carrière de réalisateur démarre vraiment avec Red Crow and the Ghost Ship, téléfilm diffusé en 1986 (sur lequel travailleront le grand Hayao Miyazaki mais aussi les studios de Jim Henson), c’est avec Mirai Ninja (ou Cyber Ninja, Robo Ninja et autre Warlord selon les pays où il sera édité), en 1988, que Keita Amemiya s’affirme comme une créateur iconoclaste et sans complexe. Commande du développeur Namco (aujourd’hui Bandai) pour servir d’outil promotionnel à la sortie du jeu vidéo du même nom, Mirai Ninja porte déjà la patte de son auteur. Au départ impliqué dans le projet comme chara-designer, c’est par un pur hasard et la force des choses (on ne trouvait pas de réalisateur pour le projet) que notre homme se retrouve propulsé à la réalisation. Connaissant bien le concept et travaillant depuis un moment sur le projet, Namco accepte de faire confiance à celui qui n’envisage pas encore de faire carrière dans cette fonction. Appréciant l’œuvre initiale, il s’agit alors pour lui de parfaire son expérience dans l’audiovisuel, de faire valoir ses compétences et, si possible, d’en garder un bon souvenir. Amemiya tente le tout pour le tout et ne se refuse donc aucune extravagance. Très influencé par Star Wars, Il imagine alors un mélange assez inédit de SF et de jidai geki (film historique japonais) des plus original. Réalisateur, scénariste (d’après une idée originale de Satoshi Kitahara), concepteur visuel, il a les mains libres : Mirai Ninja est SON film et aucunement celui d’un autre, qu’il s’agisse d’une personnalité, d’une entreprise ou d’un studio. Concevant le projet comme un simple instrument de marketing, les producteurs, confiant dans l’homme ayant déjà fait ses preuves, le laissent faire sans trop prêter attention à ce qui se prépare. Mirai Ninja ne ressemble à rien. C’est un véritable hommage au jidai geki et au chanbara (films de sabres japonais) dans lequel se mêlent tout un tas de références SF (ninja robotique, vaisseau spatiaux aux allures de maisons ou de palais seigneuriaux de l’époque Edo, rayons lasers en tout genre et tout coloris, armes futuristico-médiévales…). Lorsque La Forteresse Cachée d’Akira Kurosawa (1958) croise le Star Wars de Georges Lucas (1977) tout en faisant un détour par les blockbusters US des années 80 (Aliens, Predator…), le spectacle, pourtant cohérent, ne peut laisser indifférent tant il est imprévisible et jubilatoire. Le film reçoit d’ailleurs les louanges de Susumu Yoshikawa et Yoshinori Watanabe, décideurs de la Toei, renforçant par là même les liens avec l’entreprise.

Mirai Ninja (1988)

En 1997, après avoir longuement travaillé dans le milieu vidéo-ludique, Keita Amemiya revient à ce type d’univers avec Moon Over Tao. Nous plongeant dans l’univers des shoguns et leurs vassaux, Amemiya nous balade encore une fois dans un univers atypique, à la fois historique et futuriste. Nous y suivons un samouraï aux pouvoirs magiques en retraite, reprenant du service sur les ordres de son ancien seigneur et devant percer le mystère d’un acier indestructible utilisé pour concevoir des katanas logiquement meurtriers. Le même mélange mixant le chanbara et la SF stimule les sens, peut-être même avec plus de maitrise. Le final nous laisse découvrir une incursion remarquable dans l’univers du kaiju, le tout saupoudré d’images beaucoup plus gore qu’à l’accoutumée, avec un combat contre un monstre géant de toute beauté. De son propre aveu, et comme ce sera souvent le cas avec ce designer hors pair, Amemiya avait avant tout des visuels et des images précises en tête en amorçant la production de ce projet. C’est en mettant au point ces personnages et leur environnement que le scénario se forge. Du Amemiya dans toute sa splendeur : la narration au service d’expériences visuelles peu communes et du mélange des genres le plus inattendu.

Moon Over Tao (1997)

L’univers des kaiju, qu’Amemiya n’a pourtant que très peu abordé « frontalement », est pourtant son genre de prédilection, selon ses propres aveux. C’est avec avec Tekkouki Mikazuki, série se composant de six épisodes d’environ une cinquantaine de minutes chacun, que notre cinéaste s’y attelle. Le format, s’approchant davantage de celui d’OAV que des traditionnelles 25 minutes d’un épisode de série tokusatsu, lui permet de donner toute la mesure de son inventivité et de son amour pour le genre. Véritable terrain de jeu pour le réalisateur, épaulé une nouvelle fois par son complice Toshiki Inoue, les six métrages sont l’occasion d’une surprenante démonstration de créativité et de jusqu’au-boutisme. Véritable hommage au kyodai, mechas et kaiju mais aussi au super sentai, revisitation inspirée des Tetsujin 28 et Giant Robo (dans lesquels un enfant affronte des ennemis à l’aide d’un robot géant) de Mitsuteru Yokayama, Tekkouki Mikazuki émerveille tant le spectacle est généreux, faisant, comme Amemiya sait le faire, du grotesque de l’iconique, à l’image de ce kaiju né d’une pastèque géante dès le premier épisode. Puisant dans tous les codes liés au genre depuis sa création, notre homme élabore une œuvre approfondissant à son maximum les potentialités esthétiques et scéniques du média. Destiné à une diffusion télévisée, le ton est beaucoup plus léger que dans la totalité de sa filmographie, usant d’un comique proche du shônen afin de mieux entrainer le spectateur dans un déluge de couleurs, d’effets délicieusement kitsch et de créations inattendues. Tekkouki Mikazuki se veut être le kaiju eiga – mais aussi le kyodai eiga- ultime. C’est une étape importante dans la carrière de Amemiya en matière d’adaptation mais aussi de technique. C’est en effet à l’occasion de la post-production des six épisodes que le cinéaste fait un grand usage des CGI, qu’il n’utilisait que parcimonieusement auparavant. La mise en scène en est transcendée, la plupart du temps pour le meilleur, et cette nouvelle esthétique culminera avec la série Garo, qui fera un usage encore plus important du numérique.

Tekkouki Mikazuki (2000)

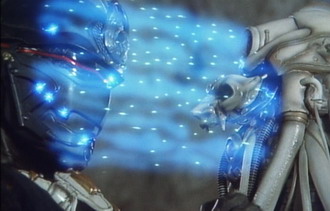

Le kyodai eiga est aussi convoqué dans son Kamen Rider J (1994) avec son climax dans lequel le fameux héros masqué prend des dimensions gigantesques afin de combattre un monstre robotisé à l’allure des plus typiques du style de notre chara-designer en chef. Le fait d’agrandir le Rider pour en faire un kyodai posa d’ailleurs quelques soucis. Au départ, Ishinomori et Amemiya sont complètement opposés à cette idée. Après plusieurs réunions et réflexions, tous deux conclurent qu’en conditionnant cet agrandissement aux circonstances exceptionnelles qu’occasionnait la maléfique et sublime antagoniste Fog Mother et son projet de destruction de monde, ce type de pouvoir pouvait être donné au Rider pour un temps limité. Pour se faire, on filma le guerrier en taille réelle, comme le raconte Nobuo Yajima, en charge des effets spéciaux et, en instant sur des gros plans des pieds du Rider s’enfonçant lourdement dans le sol, puis en jouant sur les échelles des éléments du décor, la sensation de gigantisme fut totale. L’œuvre est mésestimée par les fans, lui préférence nettement son Kamen Rider ZO. Beaucoup reprochent à cette relecture du conte de fées une mise en scène souvent paresseuse, surtout au niveau les scènes d’action. Le film n’est toutefois pas dénué d’intérêt ; ne serait-ce que pour ses aspects esthétiques nettement influencés par le Aliens de James Cameron (1986) dans certains passages de la dernière partie du métrage. Néanmoins, force est de reconnaître que sa revisite du légendaire henshin hero créé par le non moins fameux Shotaro Ishinomori (qui concevra d’ailleurs le personnage en hommage au Kamen Rider Ichigo, le premier de la lignée) trouve son expression la plus aboutie avec Kamen Rider ZO (1993). Fan du personnage depuis sa plus tendre enfance, Amemiya livre avec cet opus ce qui fait certainement le sel de son art. Produit à la suite du décevant Shin Kamen Rider : Prologue (Makoto Tsuji, Makoto Ishikawa, 1992), sur lequel Amemiya avait travaillé, et à l’occasion des 20 ans de la franchise, Kamen Rider ZO est sans aucun doute l’adaptation la plus adulte (avant les Kamen Rider Amazons et autres Black Sun) conçue jusqu’alors. Cette masterpiece est aussi portée par une vision véritablement artistique. Servi par une mise en scène et des designs précis et finement élaborés, le film compte parmi les chef-d’œuvre de la franchise et la filmographie de Keita Amemiya. Par une suite de plans à l’impact immédiat, Amemiya iconise le personnage d’Ishinomori comme jamais.

Kamen Rider J (1994) / Kamen Rider ZO (1993)

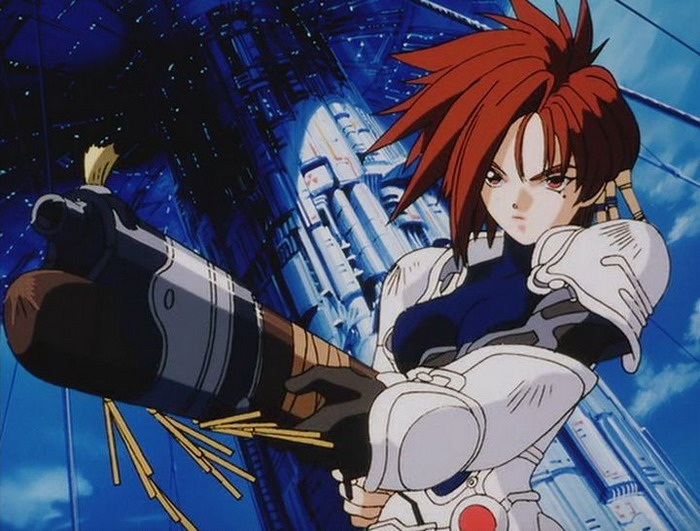

La même méthode est employée avec un autre metal hero, l’initialement « vilain » Hakaider, qui dès le départ du film lui étant consacré et ce, par le même jeu de fumée, de jeu de lumières et de pause héroïque, est introduit de la meilleure des façons. Autre chef d’œuvre et autre visite dans les personnages créés par Shotaro Ishinomori, la franchise de metal heroes Kikaider passe donc sous les bons auspices du cinéaste. Avec Mechanical Violator Hakaider (1995), Amemiya pousse un cran plus loin son sens aigu de la mise en scène. Toujours épaulé par Inoue au scénario. Il livre ici un métrage risqué et inattendu. En effet, après le succès des précédents Kamen Rider, Toei invite ce dernier à revisiter une autre franchise maison. Cependant, Amemiya aime toujours à se placer là où on ne l’attend pas. En pleine pré-production, il propose de faire un focus sur Hakaider (dont le chara-design original de Ishinomori influencera Lucas pour la conception de Darth Vador), l’un des principaux antagonistes du célèbre héros métallique. Dans l’univers amemiyien, Kikaider n’existe donc pas et le « méchant » Hakaider fait office de héros. Faire d’un vilain l’image même du sauveur amène le réalisateur à poser une réflexion (bien davantage en images qu’en mots, comme nous le verrons) sur le bien, le mal et la fine frontière partageant les deux. Encore une fois, Amemiya s’illustre dans ses designs et la mise en scène est épurée jusqu’au paroxysme. Les influences du Robocop de Paul Verhoeven (1987) – qui lui même fut inspiré par des metal heroes comme Uchu Keiji Gavan – et du Terrminator 2 de James Cameron (1991) sont au service d’un voyage au cœur d’un futur post-apocalyptique, dont les matt painting ornant les séquences extérieures infusent au tout une délicieuse poésie.

Mechanical Violator Hakaider (1995)

Mentionnons encore le diptyque Zeiram (1991) et Zeiram 2 (1994), sûrement les œuvres les plus connues de notre homme. Initialement prévu comme une suite à Mirai Ninja, Zeiram est conçu et dans la foulée de Choujin Sentai Jetman, que le réalisateur tournait à ce moment là. Intitulé au départ HP9999, le film devait narrer les tribulations futuristes d’un robot et d’un jeune homme. En pleine préparation, Amemiya, comme il sait si bien le faire, change d’avis et persuade son entourage de faire du héros une héroïne. Ainsi née Iria, l’un des personnages les plus emblématiques de sa filmographie. Nous y suivons cette dernière, chasseuse de prime extra-terrestre, contrainte de débarquer sur Terre pour y traquer Zeiram, créature mystique et malfaisante dont l’allure puise fortement dans les traditions d’extrême-orient et un subtil mélange « organo-mécanique » malsain. Une esthétique chère à Amemiya, représentant la quintessence de ses aspirations artistiques. Ici encore, éléments traditionnels et visuels « science-fictionnesques » forment un mélange ne tenant que par la maestria avec laquelle Amemiya s’emploie à nous immerger dans son univers. Zeiram 2, reprenant à peu de choses près la même trame scénaristique, sera suivi d’un film d’animation, comme nous l’avons vu plus haut.

Zeiram (1991)

Pour finir, il est indispensable de se pencher sur la franchise Garo, véritable bébé de Keita Amemiya qui, avec pas moins de dix saisons, 8 long-métrages et plusieurs adaptations animées, occupe Amemiya depuis 2005. Avec Garo, le cinéaste fait une nouvelle incursion dans les genres emblématiques de l’audiovisuel nippon, mixant avec une grande liberté les codes graphiques et les concepts du henshin et du metal heroes, le tout mélangé à une pincée de chanbara saupoudrée d’une grosse dose de j-horror (horreur littéraire et cinématographique japonaise). Au fil des saisons et des années, le spectateur peut suivre les aventures des chevaliers makaï, guerriers mythologiques en armure dorée aux traits animaliers (cc Saint Seiya), chargés de traquer et détruite les horrors, créatures maléfiques se nourrissant d’humains. L’histoire de la conception de Garo ressemble à beaucoup de celles concernant le cinéaste et que nous avons déjà conter. Décidé préalablement à concevoir une série tokusatsu à l’intention des enfants (comme c’est très souvent le cas dans le genre), Amemiya opère un virage à 180 degrés et prend brusquement la décision de produire un show horrifique capable de ramener un public plus adulte qui, bien qu’ayant grandi avec le genre, l’avaient peu à peu délaissé en le jugeant trop enfantin. Afin d’apporter encore plus de nouveauté, il est aussi décidé que les sabreurs makaï n’utiliseront pas de katana mais des épées semblables à celle des chevaliers européens. Des designs inhabituels, du sexe, de la violence et de l’horreur donc. Amemiya prend le pari de l’avènement d’un nouveau tokusatsu plus mature – pari déjà bien amorcé, avouons-le, avec ses précédentes réalisations. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le pari est indéniablement remporté. La franchise Garo a désormais 17 ans d’existence et l’arrivée d’un tokusatsu définitivement tourné vers un public plus mûr, à l’instar des Kamen Rider Amazons et Black Sun, mais aussi des films de Shinji Higuchi et Hideaki Anno, prouve que notre génie visionnaire avait raison.

Garo Kami no Kiba (2018) / Garo Red Requiem (2010)

Keita Amemiya a donc laissé son empreinte, marquante et durable, sur l’ensemble du tokusatsu et de ses sous-genre (kaiju eiga, metal heroes, henshin heroes, kyodai heroes, super sentaï) mais aussi abordé des genres emblématiques du cinéma d’exploitation nippon (chanbara, yurei eiga, j-horror, jidai geki…). Revisitant ceux-ci afin de construire des œuvres au traitement visuel et thématique plus mature et libéré des contraintes marketisantes, il a fortement contribué à diriger les productions à venir dans un sens donné. Si, aujourd’hui, un tokusatsu véritablement adulte pointe le bout de son nez, c’est en partie grâce au travail de déconstruction et d’élaboration d’un nouveau cahier des charges que Keita Amemiya poursuit depuis les années 80. Pour se faire au mieux, cette entreprise s’articule autour de trois axes majeurs : la mise en scène, l’esthétique et des collaborateurs réguliers.

Une mise en scène particulière et reconnaissable

Quelques plans suffisent à celui qui connait les travaux du cinéaste pour reconnaître un film ou une série réalisée par ses soins. Le style, où devrais-je dire la « formule » amemiyienne, à l’instar de celle des plus grands, est aisément et rapidement identifiable. Le maître mot ici est la « production value », à savoir comment, avec des moyens très limités (comme c’est souvent le cas dans le cinéma d’exploitation japonais), être en mesure d’offrir au public un spectacle de très bonne facture, ne souffrant d’aucun temps mort, le tout sans s’empêcher de proposer des images et des séquences ambitieuses et parfois déstabilisantes.

La première chose marquante dans la mise en scène de Amemiya est son sens de l’épure. Chez lui, aucun bout de gras. L’essentiel et rien d’autre. Pour cela, l’homme privilégie les films courts. Par exemple, Kamen Rider ZO devait à la base durer 90 minutes. Il n’en fait finalement que 48. Pour des raisons de budget et de rythme, le réalisateur condense son action et sa narration, diffusant son discours davantage par l’image que par le dialogue. Mechanical Violator Hakaider, dont la director’s cut s’étend sur 77 minutes, connaît aussi une version projetée en salles au Japon n’e s’étendant que sur 52 minutes. Amemiya, conscient des fortes contraintes budgétaires a le souci de l’efficacité et par un savant équilibre entre montage plus ou moins rapide et millimétré avec le plus grand soin, plans composés avec un l’unique objectif de capter toutes les potentialités visuelles d’un décor ou d’un personnage, il sait brillamment « cacher la misère ».

Pour Mechanical Violator Hakaider, la direction de l’action, assumée par Osamu Kaneda, chorégraphe de la très fameuse formation du Japan Action Club de Sonny Chiba, est sublimée par ce montage pouvant se faire tout à tour épileptique ou beaucoup plus posé selon les tensions et l’atmosphère. Par une suite de techniques subtilement utilisées (plans d’ambiance rapides, hors champs, effets stroboscopiques, jeu d’ombre et de lumière), Amemiya parvient à réaliser des séquences d’actions de haute volée avec très peu de choses. Dans le même film, une scène de poursuite motorisée est assez représentative de ce que l’on vient d’expliquer. Un soin particulier est apporté à la lisibilité de l’action et à sa mise en valeur. Selon Amemiya lui-même, cette séquence fut particulièrement difficile à élaborer. Dans un souci de rythme mais aussi de réalisme, l’accent fut mis sur la photographie, jouant sur les effets de fumée et d’éclairages ainsi que sur un découpage minutieux, faisant de chaque cascade un morceau de bravoure. Il en est de même sur Kamen Rider ZO, où l’affrontement entre le Rider et Doras, une créature insectoïde aux aspects robotiques, se dévoile par l’entremise d’un long et magistral plan séquence d’environ 90 secondes. Afin de renforcer son propos par l’image, s’évitant ainsi de longues scènes de dialogues explicatifs inutiles et coûteuses, Amemiya met en place un univers confus, où les bons, en vêtements sombre, ont l’allure de méchants et où, à l’inverse, les véritables crapules vivent dans environnement lumineux et sont vêtues ou costumées via des tonalités claires. Sans un mot, le message est dit : le bien et le mal ne sont pas toujours où l’on croit. En fin limier de la débrouille, Amemiya sait donc quelle technique et quels subterfuges mettre en place afin que 100% du budget soit visible à l’écran, à l’image du jeu avec les silhouettes, en mode « ombre chinoises », de deux scènes de combat – l’un réel, à flanc de colline et l’autre mental – de Moon over Tao. Si l’on ne devait accoler qu’un terme à sa mise en scène, ce serait sans aucun doute « efficacité ».

Moon Over Tao (1997)

Kamen Rider ZO / Mirai Ninja

Pour Garo, dans le souci de renforcer l’aspect malfaisant, froid et inhumain de l’univers mis en place, le réalisateur joue sur une photographie caractéristique du v-cinéma (films japonais low cost destiné au marché vidéo, essentiellement tourné à la caméra numérique), aux tons et aux coloris sombres et crus. L’impression de pression diffuse est aussi renforcée par un choix de plans contribuant à l’ambiance horrifique que le réalisateur entend mettre en image (gros plans déformants, contre plongée, raccords irréels…). Toujours personnelle et typique du cinéaste, la mise en scène amemiyienne est un modèle d’adaptation, se moulant sans se trahir à des notes d’intention totalement différentes, allant du léger et coloré Tekkouki Mikazuki à l’oppressant et terne Garo. Keita Amemiya sait où, quand et comment il doit utiliser tel ou tel type de procédés afin de concrétiser au mieux ses aspirations et objectifs. Par conséquent, cette manière très personnelle d’optimiser chaque technique et chaque situation finit par donner naissance à un style reconnaissable entre mille. On peut clairement, et très objectivement, parler de « méthode Amemiya », basée sur une épure sans concession et des considérations formelles pointues, ne laissant pas le spectateur souffler et se rendre compte des moyens modiques de la production.

Une exploration continue des SFX

Cet objectif de profiter pleinement de chaque yen dépensé se retrouve aussi dans la manière d’utiliser les effets spéciaux. Pour cela, Amemiya utilise toutes les techniques mises à sa disposition. En bon artisan et technicien polyvalent et chevronné, le réalisateur sait aussi comment optimiser au maximum le rendu de ses acrobaties visuelles. Si certains effets peuvent paraître cheap aux yeux de certains (notamment ceux peu habitués aux codes esthétiques du tokusatsu, où la notion de réalisme est très différente de celle que l’on se forge sous d’autres cieux), force est de constater qu’à la vue des budgets en question, cette débauche d’effets en tout genre est le signe d’une maîtrise totale de la gestion et des modalités d’applications des techniques concernées.

Chaque film de Keita Amemiya est l’occasion de découvrir un emploi audacieux et décomplexé d’une multitude d’effets spéciaux. On y trouve, bien entendu les effets traditionnels du tokusatsu et des autres genres du cinéma d’exploitation de l’archipel, harmonisant et renforçant le rendu de certaines scènes par des jeux de lumières, de fumée et de brouillard nocturne. Le matt painting, les incrustations, l’animation et les maquettes sont aussi présentes. La technique de la suit-motion, emblématique du genre, voulant que des acteurs enfilent des costumes synthétiques pour jouer le rôle de créatures plus ou moins géantes, est exploitée de la plus belle des manières, comme ce combat dantesque des chevaliers masqués des deux Kamen Rider, aux prise avec Doras pour ZO et Agito pour J.

Le recours à l’animatronique trouve sûrement sa plus belle expression dans Moon Over Tao avec la scène finale du combat d’une violence rare contre le monstre géant Makaraga, sorte de mélange inclassable entre un crabe monstrueux, un kaiju godzillesque et le Prince des ténèbres du Legend de Ridley Scott (1985). Pour cette séquence, il fut conçu un modèle d’environ quatre mètres de haut, auquel s’ajoutèrent de l’animation numérique et des plans recourant à la suit-motion avec un costume à taille humaine. Le résultat est jubilatoire et ne peut que laisser un souvenir impérissable au spectateur de ce passage hors du commun.

Moon Over Tao (1997)

Technique plus spécifique à Amemiya dans le tokusatsu, la stop-motion est omniprésente dans son œuvre. ZO, Hakaider et autres protagonistes amemiyiens ont tous à combattre une spectaculaire créature ou machine mue à l’aide de cette technique. Dans Kamen Rider ZO, par exemple, la séquence avec le monstre « femme araignée » est des plus délicieuses. Pour mener à bien l’entreprise, il fut ajouté à la stop-motion des marionnettes, des miniatures et des grosses pièces de certaines parties de la bête (face, haut du corps) pour les gros plans.

Kamen Rider ZO (1993)

Kamen Rider ZO (1993) / Mechanical Violator Hakaider (1995)

Tekkouki Mikazuki, quant à lui, marque un tournant concernant l’utilisation des SFX chez Amemiya. La 3D, déjà présente dans certains de ces opus précédents, est ici amplement appliquée. Auparavant, comme le rappelle Yuka Nomura (acteur principal de Kamen Rider J) lors d’une interview, Amemiya faisait floquer des t-shirts avec le chara-design des CGI concernés afin que les acteurs sachent à qui – ou quoi – ils avaient à faire dans telle ou telle scène. Avec les six épisodes de Tekkouki Mikazuki, mettant en image divers combats absolument dantesques entre mecha et kaiju, Amemiya décide de recourir davantage à la technique, plus moderne, plus rapide et surtout, moins coûteuse que les longs préparatifs de la stop-motion ou de l’animatronique. Cette utilisation massive du numérique atteint son summum avec Garo. Amemiya y expérimente la méthode, parfois jusqu’à l’écoeurement. En cela, il rappelle encore une fois Tsui hark, ayant procédé exactement de la même façon avec son Legend of Zu (2001). De fait, bien que travaillant toujours à partir d’une base analogique, les balbutiements numériques de Garo en 2005, contraints par les questions budgétaires que l’on connaît, sont souvent aléatoirement réussis. Cependant, au fur et à mesure de l’évolution de la franchise, les choses s’améliorent, Amemiya se permettant même de recourir exclusivement aux CGI pour mettre en image la totalité des créatures à l’écran, facilitant par là même l’exposition détaillée de son esthétique particulière en matière de chara-design.

Une esthétique caractéristique

En effet, si Keita Amemiya gagne à être connu, c’est en grande partie pour ses appétences visuelles affirmées et totalement à contre-courant de ce qui se fait habituellement dans ce type de productions. Une créature, un monstre, un robot ou un personnage élaboré par le cinéaste se reconnaît au premier coup d’oeil et ce, même pour celui qui n’est pas le plus grand connaisseur de son œuvre. Bien plus sombre et malsain que les autres designers du milieu, le « style Amemiya » se caractérise par ce mélange audacieux et quasiment obsessionnel de l’organique et du mécanique, sorte de croisement entre Go Nagai (Mazinger Z) et H.R Giger (Alien). Un visage en porcelaine de poupée blanchâtre au regard noir et vide, incrustée dans torse visqueux dont les multiples tuyaux et boulons ne semblent pas aller avec l’aspect suintant de l’ensemble… voilà le design-type de Amemiya dans toute sa splendeur cauchemardesque. Affirmant avoir toujours été attiré par les choses étranges et dérangeantes, il met son talent et son art au service de ses tendances pour notre plus grand bonheur. Cette esthétique extrême et identifiable et se retrouve dans toutes ses réalisations, par le biais de ses peronnages ou de ses décors, contribuant à forger un univers particulier, sombre et mature, comme il est rarement le cas dans le tokusatsu.

Kamen Rider ZO (1993)

Aguerri, Amemiya sait manier de l’outrance et faire du grotesque de l’icônique, à l’image de ce kaiju – sûrement l’un des plus beaux et convaincants jamais créé – se formant à partir d’une pastèque géante dans Tekkouki Mikazuki. Plus encore, Gurdjeff, le despote mégalomane incarné par Shinichiro Miki dans Mechanical Violator Hakaider, peut sembler quelque peu risible en arborant de ridicules ailes d’anges sur sa tenue d’un blanc immaculé… ceci avant que l’on ne s’aperçoive qu’il s’agit en fait d’un vautour mort accroché sur son dos. Citons encore le design malaisant de cette créature dans Kamen Rider ZO qui, avec ses yeux implantés au creux de ses mains, influencera Guillermo Del Toro dans son Labyrinthe de Pan (2006). Del Toro est, soit dit en passant, un grand amateur de Amemiya et de ses designs. Il confiera d’ailleurs s’en être largement inspiré dans ses propres œuvres, notamment dans Blade 2 (2002) et ses vampires dont la mâchoire s’ouvre verticalement sur toute la longueur de la face. Amemiya est un concepteur d’exception, imposant sa touche unique à tous les projets qu’il aborde et ce, quel que soit le sujet ou le genre concerné. Plus qu’un simple faiseur, Amemiya est un artiste complet, diffusant sa vision et son univers au travers de ces travaux, fruit d’une longue et insistante réflexion sur le sens même des images.

Tekkouki Mikazuki (2000) / Kamen Rider ZO (1993)

Des collaborateurs réguliers

Cette singularité amènera Amemiya à s’entourer de collaborateurs comprenant et appréciant sa démesure et sa spécificité. Mentionnons tout d’abord le scénariste Toshiki Inoue avec qui il travaillera, entre autres, sur Choujin Sentai Jetman, Kyoryu Sentai Zyuranger, Mechanical Violator Hakaider, Tekkouki Mikazuki et Garo. De même, son acteur fétiche, Yukijirô Hotaru, est présent dans nombre de ses réalisations, à l’instar de Zeiram, Moon Over Tao, Tekkouki Mikazuki ou encore Garo. Aussi, citons pour terminer les techniciens et superviseurs Hajime Mastumoto (Kamen Rider ZO, Kamen Rider J, Moon Over Tao – dont il rédige aussi le script- ) et Takayuki Takeya (Kamen Rider ZO, Mechanical Violator Hakaider, Zeiram 2, Garo), en charge des effets visuels et spéciaux de la plupart des productions de notre créateur. Entouré de gens de confiance et compétents, Keita Amemiya peut alors se laisser aller à toutes ses aspirations – et inspirations – formelles et esthétiques, aspirations faisant de lui l’un des réalisateurs japonais les plus identifiables de son temps.

Kamen Rider ZO (1993) / Le Labyrinthe de Pan (2006)

Par conséquent, si l’on doit s’en tenir à la définition de « l’auteur » citée en introduction, nous ne pouvons que constater que Keita Amemiya coche toutes les cases. En effet, notre homme passera sa carrière à revisiter le patrimoine cinématographique de son pays, pour en remodeler les codes et les faire siens. Afin de mener à bien ce projet, Amemiya, malgré des budgets ridicules, saura optimiser sa mise en scène, devenant très vite particulièrement distinctive. Il explorera toutes les possibilités techniques et artistiques s’offrant à lui, mettant ainsi en image un univers visuel sombre et personnel. Scénarisant, réalisant et conceptualisant l’ensemble de ses projets, entouré par des collaborateurs réguliers, Keita Amemiya semble bien, même si cela importe finalement très peu, et malgré certains esprits chagrins auxquels cela pourrait déplaire, être un véritable et légitime « auteur ». Atypique certes, mais « auteur » … avec un grand A.

Paul Gaussem.

![[JV] Ghostwire: Tokyo (2022 – Playstation 5)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/03/Ghostwire_-Tokyo_20250113082822-680x340.jpg)

![[Film] Mortal Kombat : Destruction finale, de John R. Leonetti (1997)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/04/vlcsnap-2025-04-06-12h13m26s137-680x340.png)

![[Dossier] Survival Horror Partie 3, le retour du retour de la revanche](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2024/12/Rickdonnie_Pathologic2_20200206_19-53-56-680x340.png)

![[Interview] Mickaël Dusa et Jolan Nihilo (réalisateurs)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2023/11/Mickael-Dusa-Jolan-Nihilo-680x340.jpg)

![[Film] Six Assassins, de Jeong Chang-Hwa (1971)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/04/sixassassins-680x340.jpg)

![[News] Les Sorties Spectrum Films d’Avril](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2024/09/Spectrum-Logo.jpg)

![[Film] Curbing Violence, de Qin Peng-Fei (2024)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/03/curbingviolence-680x340.jpg)