Guerres civiles, guerres d’indépendance, occupations, partitions, 2e guerre mondiale, Guerre Froide, génocides, terrorisme … on ne peut pas dire que le continent asiatique ait été épargné par l’agitation guerrière durant tout le XXe siècle. Nombre de films de guerre, principalement mis en scène par des réalisateurs américains, ont pu témoigner de tous ces conflits armés. Cependant, la plupart du temps ces témoignages reflètent le prisme occidental largement influencé par notre vision étriquée et nombriliste du monde et de l’Histoire. Cinématographiquement très dynamiques, les différents pays d’Asie (de l’Inde au Japon en passant par l’Asie du Sud-Est), nous ont livré au cours de ces dernières années de nombreux films de guerre, plus ou moins connus, cuisinés à toutes les sauces : documentaires, films de propagande, films d’auteur, actionners bourrins ou encore films d’animation. Entre nationalisme outrancier et subtilité en somme toute asiatique, le spectateur soucieux d’assouvir une curiosité salutaire, trouvera à travers cet article une multitude de productions liées aux films de guerre réalisés par des metteurs en scène asiatiques.

Vietnam : un cinéma qui s’est construit dans la douleur

Tout d’abord, une fois n’est pas coutume, intéressons nous au cinéma issu de l’ex-péninsule indochinoise. Sans doute largement ignoré, il est essentiel de rappeler qu’historiquement le cinéma vietnamien est né de la guerre d’indépendance, suivie de la guerre du Vietnam. Avant la proclamation de l’indépendance par Hô Chi Minh en 1945, la production cinématographique vietnamienne était embryonnaire et largement contrôlée par les colons français. Dès 1947, on retrouve un service cinématographique qui va produire des courts-métrages entre le documentaire et le film de propagande afin d’éduquer la population à devenir de bons révolutionnaires. Citons La Victoire de Môc Ha (1948) qui décrit la défaite d’une opération française ou encore Sur les Rives d’un même Fleuve (1959). Parfois ces films ne sont que des reconstructions de certaines batailles (citons par exemple Vietnam, sur la Voie de la Victoire (1954) relatant la bataille de Dien Biên Phu), mais bien souvent les films de guerre vietnamiens sont des documentaires tournés en plein champ de bataille avec des réalisateurs encore plus exposés que les combattants car uniquement armés de caméras de fortune. Le documentaire Gao Rang (Riz Grillé) de Claude Grunspan dresse le portrait de ces cameramen Viêt-Cong et de leurs conditions de tournage épouvantables durant la guerre contre les Français et contre les Américains. Ce documentaire remarquable est illustré par de nombreuses images inédites dont la plupart sont dans un état lamentable de conservation.

Durant ces longues années de guerre, l’esprit patriotique s’est développé au cinéma jusqu’à l’indépendance et le début de l’ingérence américaine. L’ouvrage collectif, Le Cinéma vietnamien, publié sous la direction de Philippe Dumont (rédacteur en chef de la publication trimestrielle Carnets du Viêt Nam), relève une quantité impressionnante de références cinématographiques : Feu de la deuxième Ligne (1961), Les deux Soldats (1962), Le jeune Kim Dong (1964), Le Vent se lève (1966) …et bien d’autres encore ! Les festivals de cinéma de l’ex-bloc soviétique, principalement l’URSS et la RDA, offraient une véritable visibilité à ces films totalement inconnus de l’autre côté du rideau de fer. La fin des combats contre l’armée américaine en 1975 met un terme à cet âge d’or du film-documentaire au Vietnam avec l’arrivée des fictions. Aujourd’hui, entre un cinéma étatique rigide et quelques productions privées fauchées aux thèmes racoleurs, on retrouve d’excellents films Viet Kieu (Vietnamiens issus de la diaspora) sur le thème de la guerre civile ou de l’indépendance. L’excellent Journey from the Fall de Ham Tran (2005) raconte le quotidien tragique d’une famille vietnamienne après la chute de Saigon avec au programme : camps de rééducation et embarcations de boat-people. L’autre réalisation à s’être fait remarquée dernièrement est The Rebel (2006) de Truc « Charlie » Nguyen avec l’athlétique Johnny Nguyen dans le rôle du superkicker. Film d’action spectaculaire, The Rebel raconte l’histoire d’un agent secret vietnamien au service de l’administration française durant les années 20. Alors qu’il est chargé de traquer les rebelles vietnamiens, il tombe amoureux de la fille d’un leader indépendantiste recherché.

Thaïlande : entre ladyboys et fresques épiques

Alors que le Vietnam développe le sujet via un cinéma vérité construit sur la base de son histoire contemporaine tourmentée, la Thaïlande dompte le genre par le divertissement populaire. Bien que le pays ait été le lieu de tournage de la majorité des films américains relatant la guerre du Vietnam et autres conflits du sud-est asiatique ou du Pacifique (de Voyage au bout de l’Enfer de Michael Cimino (1978) à John Rambo de Sylvester Stallone (2008)), très peu de films thaïlandais reprennent des éléments historiques récents. Disons qu’à part l’éternel ennemi birman, les réalisateurs thaïlandais peinent à trouver un sujet fédérateur. En effet, le pays a été relativement épargné par les graves conflits récents, à l’exception de la Seconde Guerre mondiale qui ne trouve pas d’écho dans le cinéma local.

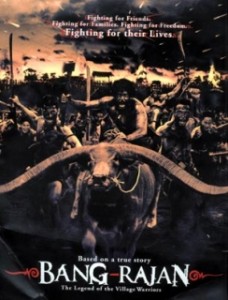

Bien que 2499 Dang Bailey’s and Young Gangster de Nonzee Nimibutr (1997) soit catalogué comme un film de gangster, l’action se déroule en pleine période tourmentée entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le conflit vietnamien avec toute la violence qui va avec. C’est un bilan bien maigre depuis que la production thaïlandaise s’est relancée à la fin des années 90. Pas ou peu de films de guerre à l’exception de fresques épiques à se mettre sous la dent. Citons tout de même le savoir-faire indéniable des Thaïlandais lorsqu’il s’agit de mettre en scène d’impressionnantes scènes de bataille à l’arme blanche avec, comme principal bouc émissaire, les soldats birmans. Bang Rajan de Tanit Jitnukul (2001) est sans aucun doute une référence absolue dans le genre. Citons aussi les autres films du réalisateur : le sympathique Khunsuk – Sema : The Warrior of Ayodhaya (2003) et le ridicule Jao Tark (2004). Un méchant birman ne fait malheureusement pas un bon film. Legend Of Suriyothai (2001) ou encore la saga en 3 segments King Naresuan de Prince Chatri Chalerm Yukol permet de rehausser un temps soit peu le niveau. D’autres films historiques anecdotiques, tel que le très dispensable Angulimala (2003), proposent leurs quelques séquences de batailles règlementaires.

Rien d’excitant pour se faire exploser les pupilles ? Et bien ce serait sous-estimer la folie créatrice du cinéma thaïlandais que de dire cela. Les cinéastes thaïlandais, à défaut d’être des génies de la pelloche pour la plupart, sont des raconteurs d’histoires imprévisibles et invraisemblables. La pépite guerrière issue de la production thaïlandaise n’est autre que Saving Private Tootsie de Kittikorn Liasirikun (2002). Le fait que le film soit perfectible n’est un secret pour personne. Mais la trame du film à de quoi en interloquer plus d’un : un avion s’écrase dans la zone frontalière entre la Birmanie et la Thaïlande où la loi est dictée par les diverses guérillas et autres narcotrafiquants. Un groupe de survivants qui a la particularité d’être composé de gays et de transsexuels est récupéré par un groupe de guérilleros apparentés aux Karens. Un commando envoyé par l’armée thaïlandaise part à leur recherche… dans une course poursuite à travers la jungle hostile du Triangle d’or. Imaginez donc un mix improbable et réussi entre la Cage aux Folles et John Rambo avec un message politique très fort. Ce divertissement inclassable enchaîne comédie grasse et longues séquences de guérilla en pleine jungle avec un réalisateur en état de grâce.

Chine : Cinéma d’auteur, kung fu et grosse artillerie

Aujourd’hui, parler de cinéma chinois c’est prendre en compte la diversité des trois Chines (Chine Mainland, Hong Kong et Taïwan) avec les spécificités culturelles et historiques qui vont avec. Mettons entre parenthèse la production de Taïwan qui survit aujourd’hui uniquement via un financement européen pour quelques talentueux cinéastes auteurisants.

Jusqu’à la rétrocession de 1997, Hong Kong et le continent possèdent, quant à eux, une histoire intimement liée mais une approche cinématographique et un savoir-faire très différents. Hong Kong, durant les 99 ans qu’a durée l’administration britannique, a échappé aux événements qui ont bouleversé la Chine durant le XXème siècle (la guerre civile, l’occupation japonaise, le Grand Bon en avant ou encore la Révolution culturelle). Difficile dans ces conditions pour les cinéastes hongkongais d’avoir une culture du film de guerre. Certains réalisateurs, et pas des moindres, vont se réapproprier le genre en intégrant ce qui fait la spécificité et la réputation du cinéma de Hong Kong : à savoir cascades et kung fu. Sur fond de guerre du Vietnam, Sammo Hung réalisera avec Eastern Condors (1987) un film d’action spectaculaire avec les meilleurs artistes martiaux du moment (Yuen Woo Ping, Sammo Hung, Yuen Biao …) confrontant tatane et kalachnikov pour le plus grand plaisir des amateurs de mélange des genres. On sent clairement que Sammo Hung tente de s’appuyer sur les séries B produites aux Etats-Unis. Eastern Condors barre rapidement en sucette de manière totalement décomplexée, avec en prime un remake avec des enfants de la fameuse séquence de roulette russe de Voyage au bout de l’Enfer ! Improbable et jouissif, Eastern Condors ouvre la voie à d’autres films cultes. Les plus grands réalisateurs de l’ex-colonie britannique vont d’ailleurs s’y illustrer avec plus ou moins de réussite artistique ou commerciale. A peu près en même temps, John Woo réalisera Les Larmes d’un Héros (1986) dans lequel un commando de mercenaires chinois sera envoyé dans le Triangle d’or par le gouvernement thaïlandais, lutter contre les narcotrafiquants. Il faudra ensuite 4 ans à John Woo pour réaliser son chef d’œuvre Une Balle dans la Tête (1990), dans lequel ses principaux protagonistes seront confrontés au conflit vietnamien. Gunfights stylisés et pyrotechnie hallucinante feront d’Une Balle dans la Tête le film de guerre le plus réussi à Hong Kong, à défaut de cartonner le box-office local. Brouillé avec John Woo, Tsui Hark, d’origine vietnamienne, tente lui aussi de sublimer le genre et de se mettre directement en concurrence avec son ex-poulain lorsqu’il tourne en 1989 Le Syndicat du Crime 3 avec Chow Yun Fat. Malgré ses qualités certaines, l’ensemble souffre clairement de la comparaison avec Une Balle dans la Tête. D’autres métrages de guerre plus anecdotiques ont pu faire sensation à Hong Kong mais si l’on exclue tous les films épiques et autres Wu Xia Pian, il ne reste plus grand-chose à référencer. Pour les amateurs d’ultraviolence et autres bisseries, Mo Tun Fei appartient à une famille de réalisateurs peu fréquentables qui a fait les beaux jours de la Cat III hongkongaise avec ses films nationalistes anti-japonais, racistes et inconscients de ce qu’ils racontent que sont Camp 731 (1988) et Black Sun: The Nanking Massacre (1995). Les aficionados de barbaque fraîche, de tortures en tout genre et de massacres en masse devraient apprécier.

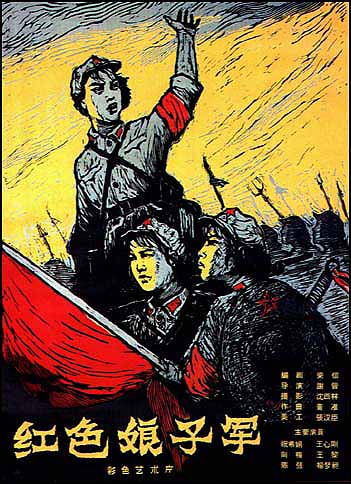

De son côté, la République Populaire de Chine s’est distinguée sur le genre de manière moins extravertie en proposant des œuvres plus intimistes ou plus réalistes. Les Démons à ma Porte de Jiang Wen (2000) traite de l’occupation japonaise avec un raffinement, une distance, un message et un style en totale opposition avec ce que peut proposer l’obscure Mo Tun Fei. Dans Les Démons à ma Porte (rappelons-le prix du Jury à Cannes), Jiang Wen se met en scène dans la peau d’un homme menacé par quelqu’un qui lui confie deux sacs. Ces sacs contiennent chacun un prisonnier : un soldat japonais et son interprète chinois. S’il perd l’un des sacs ou prévient les autorités, il sera tué. Humour et dérision face à la barbarie humaine font [D]es Démons à ma Porte une œuvre unique, qui dérangea les censeurs chinois lorsqu’ils apprirent que le film serait présenté à Cannes sans autorisation officielle. Ne pleure pas Nanjing de Ziniu Wu (1995) ou encore Le Sorgho Rouge de Zhang Yimou (1987) dressent aussi un portrait singulier et haut en couleur de cette Chine occupée tragiquement par le Japon. Certains films plus anciens ont aussi marqué le genre, tels que Le Détachement féminin rouge de Xie Jin (1961) ou encore le film en deux parties Les Larmes du Yangzi de Cai Chusheng et Zheng Junli (1947). Ce dernier étant considéré comme l’un des films majeurs en langue chinoise.

Dernièrement, les cinéastes de Chine continentale ont décidé de rivaliser avec les grands films de guerre que sont Saving Private Ryan de Steven Spielberg (1998), 9 Rota de Fyodor Bondarchuk (2005) ou encore Frères de Sang / Taegukgi de Kang Je-Gyu (2004) dans le film de guerre spectaculaire et immersif. Lorsque l’on a découvert en 2005 On the Mountain of Tai Hang de Wei Liang et Shen Dong, on a pu apprécier et anticiper l’ambition qu’avait la Chine dans la production de ce genre de film. On the Mountain of Tai Hang raconte trois années de combats violents dans les montagnes de Tai Hang contre l’ennemi japonais. Les moyens sont là et les techniciens affutés mais le message politique douteux et quelques effets spéciaux hasardeux ont cantonné le film en simple curiosité alors qu’il s’agit sans aucun doute d’une date importante dans l’histoire cinématographique chinoise. Deux années se sont écoulées entre On the Mountain of Tai Hang et Héros de Guerre / The Assembly de Feng Xiaogang. L’action se déroule en 1948 dans la campagne de Huaihai, durant la guerre civile chinoise. Cette fois-ci Feng Xiaogang offre un cinéma mâture et techniquement irréprochable. Largement affranchi du nationalisme qui gangrène ce type de film, Héros de Guerre a l’intelligence de ne pas focaliser son récit sur l’ennemi (tout juste évoqué). Toute l’énergie de Feng Xiaogang est consacrée à la narration du quotidien dramatique des soldats. Ultra spectaculaire et ultra ambitieux, Héros de Guerre propose de nombreuses séquences de batailles aussi immersives que peut être la scène d’ouverture de Saving Private Ryan avec le même quota d’horreur et de chair fraîche.

Corée du Sud : le pays du matin calme ?

Alors que la Chine s’essaie aux superproductions guerrières, la Corée du Sud enchaîne, quant à elle, les blockbusters spectaculaires qui fidélisent les spectateurs aux films de guerre locaux. Les succès s’enchaînent et les records se pulvérisent de film en film. L’histoire récente et douloureuse du pays couplée au dynamisme sans précédant des industries cinématographiques coréennes expliquent en partie ce surprenant état de fait. Colonisation japonaise en 1910, partition de la Corée en 1945, guerre contre la Corée du Nord de 1950 à 1953, guerre froide permanente et terrorisme offrent une source inépuisable de scénarios susceptibles de faire le plein de spectateurs dans les salles obscures coréennes. Si l’on considère les 50 millions d’habitants qui habitent sous le 38ème parallèle, les résultats du box-office local impressionnent : 6.2 millions de spectateurs pour Shiri (1999), 5.8 pour Joint Security Area (2000), 10 pour Silmido, 11.7 pour Taegukgi (2004) ou encore 7 millions pour Welcome to Dongmakgol (2005) ! Si l’on excepte tous les Wu Xia Pian boursouflés coréens pour référencer l’essentiel des films de guerre produits dans le pays, on retrouve une forte propension chez les sud-coréens à s’inspirer de leurs relations tendues et dramatiques avec le voisin du Nord. Cette tendance ne date pas de l’après Shiri et ce nouvel âge d’or du cinéma coréen très influencé par les codes cinématographiques hollywoodiens. On peut relever, à titre d’exemple, Soldiers Without a Serial Number (1966) de Lee Man-Hee, The North Korean Partisan in South Korea (1990) de Jeong Ji-Yeong (1990) ou encore Green Sleeves (1991) de Kim Yu-Min. L’originalité du film de Jeong Ji-Yeong est de se placer du point de vue des combattants nord-coréens, à l’inverse du film de Lee Man-Hee racontant le combat de deux frères, l’un combattant au Nord, l’autre au Sud. Ce type de confrontation fratricide est aussi développé dans l’excellent Taegukgi / Frères de Sang de Kang Je-Gyu. Ce film y raconte l’invasion nord-coréenne en 1950, pendant laquelle deux frères sont envoyés de force au front afin de défendre le drapeau sud-coréen avec un changement de camp pour l’un d’eux. Spectaculaire et didactique, Taegukgi a l’intelligence de modérer son discours et de ne pas sombrer dans un nationalisme malvenu. Moins réussi, mais tout aussi populaire en terme d’entrées, Silmido de Kang Woo-Suk se base sur une histoire vraie. En 1968, le gouvernement sud-coréen met en place un centre d’entraînement militaire sur l’île de Silmido afin de former l’unité 684. Celle-ci sera envoyée à Pyongyang dans le but d’assassiner le président nord-coréen Kim Il-Sung. Contre toute attente, suite à un rapprochement inattendu avec la Corée du Nord, la KCIA impose l’exécution des 31 membres du commando afin de ne pas révéler leur plan au grand jour. Autre belle réussite artistique et commerciale, Welcome to Dongmakgol de Park Gwang-Hyeon a aussi marqué l’histoire du box-office sud-coréen. Au début de la guerre de Corée, un groupe de soldats nord-coréens, un aviateur américain et un groupe de déserteurs sud-coréens se retrouvent par hasard à Dongmakgol, un petit village coupé du monde qui n’a jamais connu la guerre. Après quelques tensions, les soldats des deux camps finissent par devenir amis. Comme souvent, le discours tout en subtilité tend à rapprocher les deux frères ennemis. Ces relations tendues avec la Corée du Nord sont très souvent couchées sur pellicule et à toutes les sauces. Drames, thrillers, films d’espionnage … On notera, même s’il ne s’agit pas de films de guerre à proprement parlé, les films majeurs inspirés de cette guerre froide délocalisée que sont Joint Security Area (2000) de Park Chan-Wook, Double Agent (2003) de Kim Hyun-Jung, The Coast Guard (2002) de Kim Ki-Duk, Last Witness (2001) de Bae Chang-Ho, Typhoon (2005) de Kwak Kyung-Taek ou encore Phantom : The Submarine (1999) de Min Byeong-Cheon.

Vous l’aurez compris, le conflit entre les deux Corées monopolise l’essentiel des scénarios de la péninsule. Moins connue, mais tout aussi importante idéologiquement, l’intervention de l’armée sud-coréenne aux côtés des Américains dans le conflit vietnamien se retrouve anecdotiquement évoquée au cinéma. Très peu de films en font mention. Le plus célèbre d’entre eux est sans aucun doute le sympathique R-Point (2004) de Gong Soo-Chang qui mélange les genres … entre film de guerre et film d’horreur, la frontière devient imperceptible. En 1972, après avoir reçu un message de détresse de soldats disparus six mois auparavant, une troupe de soldats sud-coréens est envoyée au R-Point à leur recherche. Sur la même thématique vietnamienne, on pourra aussi citer Withe Badge (1992) de Jeong Ji-Yeong, le réalisateur de The North Korean Partisan in South Korea, qui relate l’après-guerre d’un vétéran coréen de la guerre du Vietnam. Globalement, on notera une réelle contradiction entre un message tout en subtilité par rapport à la réalité politique de la situation et le traitement cinématographique tout en excès.

Inde : l’ultranationalisme sinon rien

Au contraire de la Corée du Sud, s’il y a un pays qui ne modère généralement pas son message dans ses films de guerre, c’est bien l’Inde. Au cours de ces 15 dernières années, l’Inde s’est construit une filmographie guerrière autour de son conflit avec le Pakistan. Partition en 1947, trois guerres majeures, terrorisme récurrent, différend autour du Cachemire, compétition autour de l’armement nucléaire … font partie du quotidien des Indiens depuis leur indépendance en 1947. Toute une filmographie musclée découlera de ces événements dont le lien principal sera un nationalisme outrancier qui, en règle générale, caricature à l’excès le voisin pakistanais. Les films de guerre purs et durs cartonnent de manière récurrente au box-office local, en particulier au Nord de l’Inde via les industries de Bombay qui n’hésitent pas dans le martellement promotionnel.

Border (1998) de J.P. Dutta focalise son récit autour d’un groupe de soldats indiens, durant les premiers jours de ce qui deviendra la guerre indo-pakistanaise de 1971. Très réaliste et marqué par une débauche de moyens, J.P. Dutta ne manque pas d’intégrer quelques passages musicaux qui ne dénotent pas par rapport à l’action. Moins réussi que Border, L.O.C. a.k.a. Line Of Control (2003) marque une nouvelle incursion du réalisateur dans le film de guerre classique en relatant la fameuse bataille de Kargil. La recette est toujours la même : action, réalisme et un poil de romance. Le second spécialiste du film de guerre des années 2000 en Inde est Anil Sharma. Oubliez là toute déontologie politique avant de visionner l’un de ses films car le réalisateur n’a aucune idée de ce que peut être le politiquement correct. Gadar – Ek Prem Katha (2001) centre son récit sur des massacres de populations qui ont eu lieu pendant les exodes massifs de populations en 1947. Bien que nuancé et partagé dans sa première partie, Gadar sombre ensuite dans un pamphlet anti-pakistanais hallucinant et halluciné ! Et le plus gênant dans l’histoire est que le film d’Anil Sharma est un actionner efficace et réussi, techniquement parlant, avec une débauche impressionnante de gunfights et d’explosions à l’ancienne. Plus anecdotique, son Ab Tumhare Hawale Watan Saathiyo (2004) raconte l’histoire d’un capitaine qui n’a qu’un seul désir : voir son petit-fils se distinguer dans l’armée indienne suite au sacrifice de son propre fils lors d’une bataille navale impressionnante. La recette est la même mais la mayonnaise ne prend pas malgré un casting de premier choix. Le premier film de Rohit Shetty, Zameen (2003), est un actionner guerrier reprenant les tristes évènements de 1999 qui ont eu lieu entre l’Inde et le Pakistan : à savoir l’infiltration de terroristes pakistanais à Kargil faisant des centaines de morts. Un policier au passé militaire assez trouble, enquête alors sur un lot d’armes indiennes retrouvées aux mains des terroristes pakistanais. Méchant, violent et ordurier vis-à-vis des Pakistanais, Zameen trouve néanmoins son public par l’intermédiaire de ses séquences d’action extrêmement bien ficelées. Lakshya (2003) de Faran Akhtar raconte, quant à lui, l’histoire d’un jeune homme de bonne famille qui décide de s’engager dans l’armée avec ses amis de fac après avoir vu un extrait de Commando à la télévision. Extrait dans lequel apparaît le bodybuildé Arnold Schwarzennegger ! Si si, vous ne rêvez pas … Il se retrouvera alors envoyé à la frontière indo-pakistanaise en pleine montagne et en plein conflit. A la différence de toutes les références précitées, Tango Charlie (2005) de Mani Shankar ne focalise pas uniquement son action sur le conflit indo-pakistanais, puisque le film décrit aussi des opérations militaires aux quatre coins de l’Inde (dans les montagnes du Cachemire, en pleine jungle à proximité de la Birmanie, en pleine ville face à des émeutes raciales …), mais sans pour autant mettre de côté son nationalisme nauséabond.

Vous l’aurez compris, les films de guerres en Inde ne font jamais dans la subtilité malgré certains réalisateurs confirmés derrière la caméra et le gratin des acteurs locaux qui fréquentent ces tournages (les Bachchan père et fils, Hrithik Roshan, les frères Deol, Anjay Devgan, Sanjay Dutt ou encore Sunil Shetty). La grande alternative aux films de guerre en Inde concerne les films plus ou moins musclés consacrés au terrorisme. Cela va des films très posés Roja (1992) et Dil Se (1998) du célèbre réalisateur tamoul Mani Ratnam à l’émouvant The Terrorist (2000) de Santosh Shivan qui décrit le parcours d’une jeune fille envoyée dans un camp de terroristes afin de se porter volontaire pour une mission suicide. Au-delà de ces films au message relativement mesuré et compréhensif vis-à-vis de la situation géopolitique locale, viennent s’ajouter toute une batterie de films décérébrés et spectaculaires. Les plus célèbres d’entre eux sont probablement Fiza (2000) de Khalid Mehmood et Mission Kashmir (2000) de Vidhu Vinod Chopra avec l’infatigable Hrithik Roshan dans les rôles principaux. Le premier dépeint un homme meurtri par les terribles émeutes interreligieuses de 1992 qui se tourne vers l’action terroriste pro-pakistanaise. Le second n’est qu’une succession de vengeances entre les terroristes cachemiris et la brigade antiterroriste de la région. Spectaculaires et toujours très typés au niveau des codes cinématographiques, ces deux monuments du cinéma contemporain indien démontrent admirablement la magie d’un mélange des genres réussi. Les films consacrés au terrorisme se déclinent à toutes les sauces en Inde. La comédie avec, à titre d’exemple, l’excellent Main Hoon Na (2004) de Farah Khan. Les films d’action bêtes et méchants avec, entre autres, DUS (2004) d’Anubhar Sinha, The Hero – Love Story of a Spy (2003) d’Anil Sharma (encore lui !) ou encore l’incompréhensible Mission Istaanbul (2008) d’Apporva Lakhia. Le thriller psychologique avec le très bon Dhokha (2007).

Enfin, le film de guerre indien peut se décliner à la sauce films de prisons et/ou d’évasions. 1971 (2007) est le premier film d’un jeune réalisateur indien. Amrit Sagar s’est inspiré de faits historiques réels : à savoir la captivité de soldats indiens dans des camps pakistanais. 1971 évoque la guerre d’indépendance du Pakistan oriental qui s’est soldée par l’indépendance du Bangladesh. L’Inde est intervenue dans le conflit suite aux millions de réfugiés bengalais qui ont franchi la frontière. 1971 est une merveilleuse réussite cinématographique en Inde. Son discours est à mille lieues du manichéisme primaire des films qui inondent le marché local. 1971 est un film remarquable, jamais raciste et ponctué par de mémorables scènes d’action. Moins réussi, Deewaar : Let’s Bring Our Heroes Home (2004) de Milan Luthria se focalise sur les mêmes événements, à savoir un groupe de prisonniers de guerre indiens qui moisissent dans un camp de détention, oublié par le Pakistan depuis la fin du conflit de 1971. Le fils de l’un d’eux décide de s’infiltrer au Pakistan pour le libérer.

Japon : les grands maîtres en parlent

Contrairement aux grands pays producteurs de films que sont la Corée du Sud, la Chine au sens large et l’Inde, il semblerait que le Japon ait un complexe à intégrer le cinéma de guerre à un cinéma populaire et commercial. Le Japon a été un acteur très important dans de nombreux conflits et massacres qui ont eu lieu dans toute l’Asie et dans le Pacifique durant tout le XXème siècle. Occupation de la Mandchourie, conquête des îles pacifiques durant la Seconde Guerre mondiale, sans oublier les bombardements dramatiques d’Hiroshima et de Nagasaki … l’histoire récente du Japon a de bonnes raisons d’être difficile à assumer. Les grands maîtres, qui ont fait la réputation du cinéma japonais de par le monde, ont pour la plupart eu la sagesse de traiter de ces sujets douloureux. Certains, comme par exemple Yoshida Kijû ont été traumatisés par les bombardements américains, durant leur jeunesse. D’autres, comme Okamoto Kihachi, ont été soldats lors de ces conflits. Ce dernier a été envoyé en 1943 au front, pendant la guerre du Pacifique en 1943. De ces expériences traumatisantes sont nés des films comme Desperado out Post (1959) à propos de la Mandchourie, The Human Bullet (1968) sur le thème des kamikazes ou encore The Emperor ant the General (1967) sur la reconstitution des dernières heures avant la capitulation du Japon, en 1945.

Alors qu’il est de bon ton d’ignorer les massacres perpétrés par ses propres compatriotes dans la plupart des pays d’Asie, le Japon assume son passé cinématographiquement parlant. Concernant l’occupation et les massacres en Mandchourie, par exemple, de nombreux réalisateurs se sont attelés au sujet. Kobayashi Masaki est sans aucun doute celui qui a traité ce sujet de manière la plus frontale avec son immense fresque en trois parties La Condition de l’Homme (1959 à 1961) qui dénonce les souffrances de la guerre et des camps de prisonniers sur le territoire chinois occupé. Suzuki Seijin couche sur pellicule Histoire d’une prostituée (1965) dans lequel une prostituée est envoyée en Mandchourie. Masumura Yasuko relate dans L’Ange rouge (1966) les horreurs de la guerre au travers du regard d’une jeune infirmière japonaise.

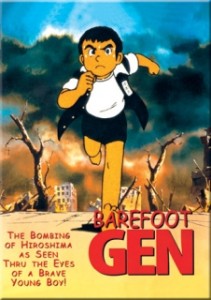

La seconde thématique récurrente dans le cinéma japonais lié à la guerre concerne la Seconde Guerre mondiale au sens large, et le traumatisme d’Hiroshima et Nagasaki en particulier. On retrouve deux coproductions nippo-britanniques et nippo-américaines emblématiques pour illustrer le conflit. Furyo (1982) d’Oshima Nagisa, introduisant Kitano Takeshi à l’écran, raconte en 1942 le quotidien de prisonniers britanniques sur l’île de Java en Indonésie. Tora ! Tora ! Tora ! (1970) de Kukasaku Kinji et Richard Fleischer étend son récit sur les événements de Pearl Harbour via les prismes japonais et américains. Tora signifie tigre en japonais. Il s’agit du signal lancé par l’amiral Isoroku Yamamoto, lors de l’attaque sur Pearl Harbor du 7 décembre 1941. Il est à noté que Kurosawa Akira était à l’origine lié au projet avant que la Fox ait décidé de le remplacer par le furieux réalisateur de Battle Royal (2000). Situé dans une autre partie de l’Asie, La Harpe de Birmanie (1956 puis remaké en 1985) d’Ichikawa Kon est un pamphlet humaniste consacré à la déroute japonaise en territoire birman, en 1945. Du côté de l’animation japonaise, Le Tombeau des Lucioles (1989) de Takahata Isao (qui a également été marqué plus jeune par le conflit) et Barefoot Gen (1983) de Masaki Mori sont aussi de bouleversants témoignages des bombardements alliés sur le Japon. Ce dernier raconte Hiroshima via le regard d’un enfant …

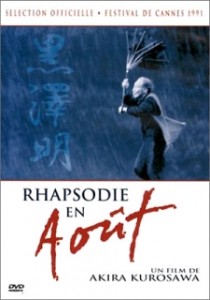

Hiroshima et Nagasaki … Sans étayer davantage l’impact de ces événements sur la production locale, on peut dire que tout un pan des films et des animés de science fiction ou des œuvres d’anticipation (de Gojira à Akira) en est directement lié. De manière plus réaliste, Pluie Noire (1989) d’Imamura Shohei, Rhapsodie en Août (1991) de Kurosawa Akira ou encore Les Enfants de Nagasaki (1983) de Kinoshita Keisuke montrent le réel intérêt qu’ont les grands réalisateurs japonais à filmer avec une grande retenue les dégâts physiques et psychologiques engendrés par les deux bombes nucléaires. Rarement commercial et toujours exigeant pour le spectateur, les films ayant pour toile de fond les horreurs de la guerre dans le cinéma japonais se conjuguent presqu’exclusivement avec le passé marqué à vif de cette vieille génération de réalisateurs.

En définitive, il est difficile de référencer méthodiquement et rigoureusement l’ensemble des films ayant pour toile de fond la guerre et le vaste continent asiatique. Il est tout de même intéressant de constater que, selon le pays de production, le film sera marqué culturellement et cinématographiquement par ses spécificités locales, même s’il est difficile de se démarquer des généralités préétablies. Bien d’autres pays moins exposés mériteraient aussi d’être développés ici. La Birmanie et la Corée-du-Nord pour leurs films éducatifs et de propagandes. Le Cambodge pour ses documentaires bouleversants. Les Philippines pour ses séries B décervelées, etc. La difficulté étant d’avoir accès à ces productions en dehors du circuit local de vente et de diffusion.

![[JV] Ghostwire: Tokyo (2022 – Playstation 5)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/03/Ghostwire_-Tokyo_20250113082822-680x340.jpg)

![[Film] Cinderella’s Curse, de Louisa Warren (2024)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/04/vlcsnap-2025-04-13-07h40m38s071-680x340.png)

![[Dossier] Survival Horror Partie 3, le retour du retour de la revanche](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2024/12/Rickdonnie_Pathologic2_20200206_19-53-56-680x340.png)

![[Interview] Mickaël Dusa et Jolan Nihilo (réalisateurs)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2023/11/Mickael-Dusa-Jolan-Nihilo-680x340.jpg)

![[Film] Six Assassins, de Jeong Chang-Hwa (1971)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/04/sixassassins-680x340.jpg)

![[News] Les Sorties Spectrum Films d’Avril](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2024/09/Spectrum-Logo.jpg)

![[Film] Curbing Violence, de Qin Peng-Fei (2024)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/03/curbingviolence-680x340.jpg)